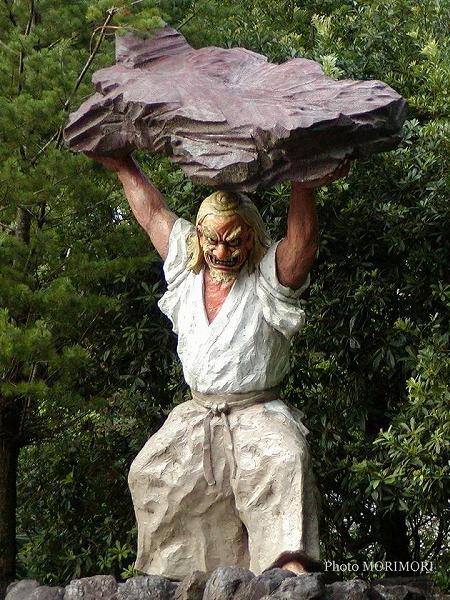

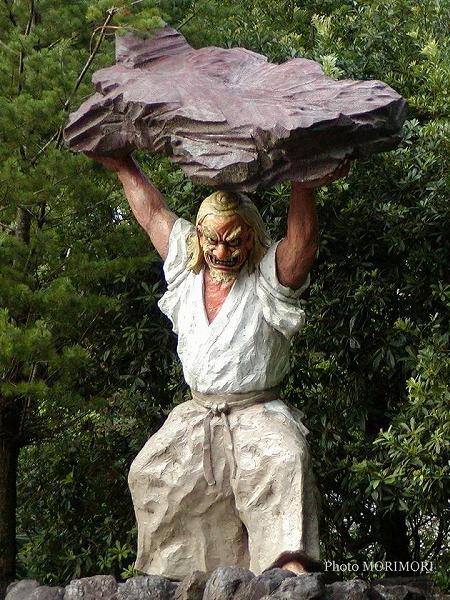

天岩戸神社の戸取りの舞の像

▶ in 神社写訪 posted 2012.11.13 Tuesday / 17:25

下の写真は、高千穂に行かれた方なら、ご存知の方も多いと思いますが、天岩戸神社西本宮、駐車場横にある、高千穂神楽「戸取の舞の像」です。

手力雄命(タヂカラオノミコト)が天の岩戸を持ち上げているシーンです。

この写真は、数年前、丁度今頃11月中旬頃だったと思いますが、紅葉の時期に撮影したものです。

正面から見るとこんな感じで、実に力強い、迫力ある手力雄の命です。

天岩戸神社の「撮りどころ」の一つだったります。

実は、数ヶ月前からでしょうか、気になっていたことがありました。

この手力雄命の背景の木がなくなり、白い建物が後ろにある写真をネットで良く目にするようになったのです。

手力雄命(タヂカラオノミコト)が天の岩戸を持ち上げているシーンです。

この写真は、数年前、丁度今頃11月中旬頃だったと思いますが、紅葉の時期に撮影したものです。

正面から見るとこんな感じで、実に力強い、迫力ある手力雄の命です。

天岩戸神社の「撮りどころ」の一つだったります。

実は、数ヶ月前からでしょうか、気になっていたことがありました。

この手力雄命の背景の木がなくなり、白い建物が後ろにある写真をネットで良く目にするようになったのです。

雲海の国見ヶ丘で浅野温子さん

▶ in 高千穂の眺望・自然 posted 2012.10.27 Saturday / 11:36

先日、撮影で久々高千穂へ行きました。

前日、天気予報で「この秋一番の冷え込み」高千穂最低気温4℃との情報を耳にし、この時期だとおそらく雲海出るなぁ〜、折角だし、雲海にも期待しつつ早起きして雲海の名所国見ヶ丘へと向かいました。当日は、雲海は出てはいるものの、所々途切れたり、薄くかったり、上部に薄雲もあり、「完全な雲海」ではありませんでしたが、一応見る事が出来ました。

雲海見学場所ですが、従来は、雲海の写真のあるモニュメントがある辺りで、皆さん写真を撮っていたのですが、下の木がだいぶ成長し、視界を遮る部分も見受けられるようになっておりました。

(余談ですが・・モニュメントにある雲海の写真は当方が撮影した写真です(^^)

当時の様子 → 写真

今までのところが今ひとつなので、今回は、階段を上がった丘の上にある、ニニギノミコト石像の南側の視界のある程度確保出来る斜面で撮りました。最近はこのあたりがヴュー・撮影ポイントのようで、多くの方がここに、三脚をかまえたり、見学されておりました。

どこの展望台等でも言える事なのですが、定期的に視界の妨げとなる木などの抑制、剪定等を考えなければならないのかも知れません。

雲海の撮影を終え、後片付けを行っていると、ニニギノミコト像の前にいる団体に説明する男性の方の声、話し方が、どこかで聞いた覚えが・・。

以前、高千穂町歴史民俗資料館(高千穂町コミュニティセンター)でマンツーマンでご説明いただいた、学芸員の方のようでした。

学芸員自ら観光地へ出向いて説明とは・・団体にもしかして著名人が・・?

よく見ると、背中に県の記紀編さん1300年ロゴの入った白いウインドブレーカーを着た方も数名いらっしゃる。

時折、大きな、通る声で話す女性の方がいらして、はじめは、やけに神話に詳しそうなバスガイドさん?添乗員さん?だなぁ〜と、思っていたのですが・・・。

まてよ・・ どこかで聞いた事のある声だぞ〜

話し声のする方をチェック、あらま、浅野温子さんだ。

(おそらく気付いたのは、私くらいかも知れない・・・)

そういえば、前夜は、高千穂神社神楽殿で「浅野温子の読み語り」が開催されていたようですので、その後、一泊され、国見ヶ丘へいらしたのでしょうね。

当サイト内関連記事 → 「浅野温子の読み語り」宮崎公演

天候にも恵まれ、雲海を拝め、大満足ではなかったでしょうか。

彼女のブログに写真も掲載されておりました。 → 記事

高千穂の注連縄(しめ縄) 標縄・七五三縄

▶ in 高千穂結構コアな話題? posted 2012.10.18 Thursday / 06:00

注連縄(しめなわ)は神殿や神聖な場所を標すために、引き渡したり張り巡らす縄で、通常、幣(へい)が付けられます。

注連縄の起源については、天岩戸の条のシリクメナワ、天照大神(あまてらすおおみかみ)が再び天岩戸に引きこもらないように、岩戸の前に張り巡らした縄に始まるといわれます。

[高千穂神社 拝殿の注連縄]

[落立神社鳥居の注連縄]

高千穂の注連縄(標縄・七五三縄とも書くようです)には特徴があり、右から7本、5本、3本の標(藁茎)がさがっています。

これは高千穂の神楽の祭場や舞いの由来を述べる唱教に由来し「七は天神七代、五は地神五代、三は御祖(みおや)の神(日向三代)」を表しており、標一本が一柱の神を意味しているとの事です。

注連縄の起源については、天岩戸の条のシリクメナワ、天照大神(あまてらすおおみかみ)が再び天岩戸に引きこもらないように、岩戸の前に張り巡らした縄に始まるといわれます。

高千穂の注連縄(標縄・七五三縄とも書くようです)には特徴があり、右から7本、5本、3本の標(藁茎)がさがっています。

これは高千穂の神楽の祭場や舞いの由来を述べる唱教に由来し「七は天神七代、五は地神五代、三は御祖(みおや)の神(日向三代)」を表しており、標一本が一柱の神を意味しているとの事です。