国見ヶ丘(宮崎県高千穂)高千穂の雲海

【更新履歴・情報等】

- 2023年10月19日 6:15頃「国見ヶ丘」のライブカメラで雲海を確認しました。冷え込みが足りないのか、薄い雲海で、日が昇る頃には周辺も薄雲に覆われておりました。

雲海は昨日も確認されたようで、宮崎日日新聞に掲載されておりましたが、本格的な雲海シーズンは、これからだろうと思います。

下記は、ライブカメラ画像2枚を連結加工したものです。

国見ヶ丘ライブカメラアドレスは以下

http://www.town-takachiho.jp/top/kanko_bunka/raibukamera/1175.html

雲海の時期の朝は繋がりにくくなります。

- 2022年9月10日「国見ヶ丘」のライブカメラで雲海を確認しました。今シーズン初?

下記は、ライブカメラ画像2枚を連結加工したものです。

- 2021年 国見ヶ丘で雲海が見れた日(10/19まで)9/19、9/25、10/3、10/9、10/11,

10/15、10/16

- 2020年9月27日「国見ヶ丘」で高千穂の雲海が見られたようです。

- 2019年9月25日、「国見ヶ丘」で雲海が見られたようで地元紙で報じておりました。本格的な厚い雲海の出現はもう少し冷え込みだしてからかと思います。

- 国見ヶ丘にある「雲海茶屋」は2019年3月末を持って閉店。

- 2018/11/9、10と二日間行きましたが、雲海は全く出ませんでした。南展望台付近のドウダンツツジの紅葉が見頃でした。

- 2018/10/13 高千穂の雲海出てました。(国見ヶ丘設置ライブカメラ画像)(当ブログ記事)

当サイトは、写真中心のサイトです。パソコンの壁紙サイズの写真も多く掲載、出来れば大きな画面でご覧ください。

主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した左上のアイコンをクリックするとさらに拡大、マウス操作でシームレスに拡大縮小します。

スマホ等でうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。

主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した左上のアイコンをクリックするとさらに拡大、マウス操作でシームレスに拡大縮小します。

スマホ等でうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。

上の写真は、高千穂の夜神楽(手力雄の舞)と高千穂の雲海の写真を合成(コラージュ)したものです。

「国見ヶ丘」の由来

神武天皇の御孫にあたる建盤竜命が筑紫の国(九州)統治の命を受け、下日向県を経て阿蘇に向かう途中、ここで四方をのぞまれました。これにより「国見ヶ丘」と伝えられているとの事です。東には、神話伝説の地、史跡を豊富に有する高千穂盆地、西には阿蘇外輪山、五岳が横たわっています。

北には九州山地の主峰で日本百名山の一つである祖母山(標高1756m)がそびえ、南には日本書記による天孫降臨の地と伝えられる二上山に続く椎葉の山々が連なっております。

国見ヶ丘は雲海の名所

標高513mの国見ヶ丘は高千穂の雲海の名所として知られております。

雲海は、駐車場から、徒歩3分程度のところにある展望所で見学出来ますので、お年寄りお子様連れの方でも大丈夫かと思います。

雲海は秋(9月中旬-11月下旬)の早朝(日の出後1時間くらいまでが見頃)、雲海の発生しやすい条件としては、晴天続きだが前日に少し雨などで湿気があり、昼と夜の気温差の大きい(温度差15℃以上、適度に冷え込んだ晴天、無風の朝がベストです。

冬は気温が低すぎて雲にならず雲海は出ません。春や夏、ごくごく稀に雲海が見られる事はあります。

今日 雲海出るかな?出発前のチェック、参考に・・

〔国見ヶ丘設置ライブカメラ〕(高千穂町サイト)でチェック夜明け前に、ライブカメラにアクセス「高千穂盆地」を見て、市街地の灯りがクッキリ見えるようでは、今日の雲海は期待薄。本格的な雲海が出る夜明け前は、市街地の明かりはほぼ見え無い程、雲に覆われております。

〔市街地(平地)から夜明けの空を見る。〕

夜明け前に高千穂町内市街地から空を見上げ、星が綺麗に見えるようでは、雲海はまず出ません。

〔 雲海海出現ナビ〕(三菱自動車サイト内 週末探検家)

アクセスすると、週末の雲海出現確率が出ます。何回か予想と実際の状況を照合してみましたが「確立は?」当方はあまり信用しておりません(^^;)、一応こんなのもあるって事でご紹介。

参考まで、雲海の出る朝は、国見ヶ丘へ登る県道は濃霧(雲)の中で、十メートル程度の視界となります。安全スピードで。

雲海を見ることが出来なかった時は、現地にあるモニュメントの写真をご覧ください。当方撮影です(^^;)

滅多に見られない「雲海」

過剰な期待されないよう・・上に掲載したような、全面を覆いつくす本格的な雲海を見る事が出来るのは、シーズン数回程度です。以前(2013年)当方が、国見ヶ丘に設置されているネットワークカメラの映像などで調査したところ、シーズン2ヶ月間の内、雲海が確認出来たのは7日、その内、一面を覆いつく本格的な雲海はわずか1日だけでした。(調査結果は下段に記載)

運が良くないと見ることが出来ない、滅多に見られないものを見られたら、運が開けるも? まさしく「運開」

国見ヶ丘は、雲海だけではありません!

雲海が見られなくても、天気が良ければ神々しいご来光を拝めますし、見所たくさんあります!!

車で、付近の駐車場(トイレ完備)まで登れますので、高千穂へいらしたら是非、国見ヶ丘へ出かけてみてください。

国見ヶ丘から見る、ご来光は感動モノですよー。晩秋の朝はかなり冷え込みます、防寒対策はくれぐれもお忘れなく・・。

「雲海」が出なくとも、こんな神々しい光景に出会えます。

国見ヶ丘で見る「ご来光」

国見ヶ丘で見る「ご来光」

高千穂 国見ヶ丘の雲海 アクセス・地図等の情報

住所:〒882-1102 西臼杵郡高千穂町大字押方地図:GoogleMap Mapfan Mapion

緯度経度:32度42分54.63秒 131度16分47.76秒(日本測地系)

高千穂の街から車で10分程度です。(標高差約200m)

高千穂町街中心部からのタクシー料金 概算1,360円(日中)

高千穂町の天気予報

高千穂 国見ヶ丘 展望所周辺概略地図

上に記載した地図は、国見ヶ丘周辺の概略図です。

秋の行楽シーズンになると、駐車場が満車になることも多いようです。満車の場合には、駐車場を横断して、奥にある坂道を登り「中畑神社遥拝宮」の前の広場に駐車すると良いと思います。(この広場が年間を通して駐車場として利用できるかは未確認。現地の案内を優先してください。)

雲海の一般的な見学場所は、図中、灰色に記した「国見ヶ丘展望所」です。駐車場から「国見ヶ丘展望所」までは徒歩約3分程(階段等無し)です。

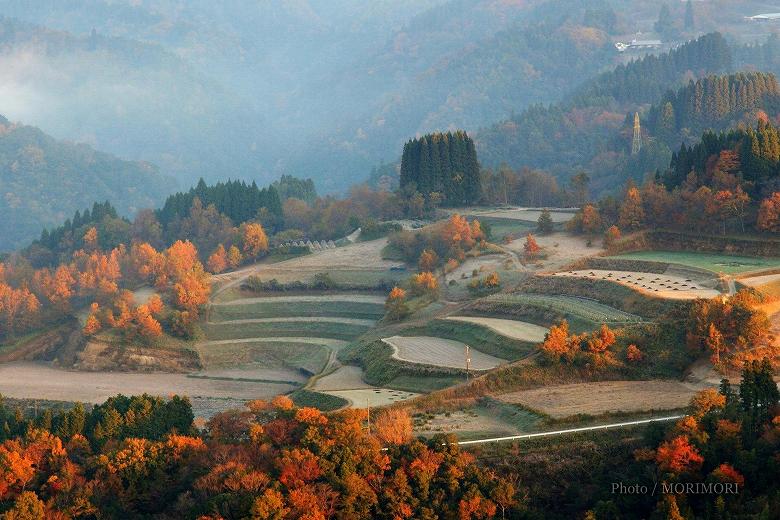

さらに100m程、先(図上側)に遊歩道を歩いて行くと、視界が開けた所(北展望所)に出ます。正面に祖母山、下に国見大橋や、棚田等を眺めることが出来ます。

「国見ヶ丘展望所」の近くの丘の上にあるニニギノミコトなどの像がある展望台や、南展望台は、若干高い位置にあるので、霧(雲?)が多く、視界が悪い場合には、下で見るより少しだけ有利です。

南展望台は、訪れる方も少なく、落ち着いてゆっくりできます。国見ヶ丘展望所とはまた違った風景が広がりますので、時間があれば、後からでも見学すると良いかと思います。

Kunimigaoka Cloud Ocean

The summit of this hill is 513 meters above sea level, and has views of both Mt. Sobo, and Mt. Aso. On early-spring and late-autumn mornings, or when there is a big difference between the maximum and minimum daily temperatures, the dramatic Cloud Ocean can be seen.

日の出の目安時間・日の出位置

(あくまで目安、多少誤差あり、アバウトです ^^;)10月上旬 6:10 10月中旬 6:20 10月下旬 6:30

11月上旬 6:30 11月中旬 6:50 11月下旬 7:00

12月上旬 7:00 12月中旬 7:10 12月下旬 7:20

写真にある鉄塔のある「大平山」展望所にも車で登れ、高千穂の雲海を見る事が出来るようですが、ご来光を背に向ける形なのでいま一つかも知れません。(トイレ等はありません。)

宮崎県 高千穂町 国見ヶ丘の雲海発生調査(2013年実施 ByMORIMORI)

少し前、2013年に国見ヶ丘に設置された、ライブカメラで、雲海の出現実態を(期待度調査?)を行いました。シーズン調査期間(2013年10月・11月)二ヶ月間に7日間 雲海を確認。その内、上記に掲載したような、国見ヶ丘の直下、全面を覆いつくす、本格的な雲海は1回だけでした。

2013年シーズン中の所感 映像リンクなど。

- 11月14日 今年一番の冷え込み(0℃)で風も殆ど無く、夜明け前から雲海出現、北・西・東全方向で雲海が確認されました。この日の雲海は、完全、本格的な雲海。今年一番見応えのある雲海でした。

前日の気温15℃、最低気温0℃、風も無く、この日の雲海は、濃く、日が昇った後、8時を過ぎても状態を維持しておりました。

いつものように → ネットワークカメラ画像(この日の画像のあるページ等へのリンクあり)

(余談ですが・・右の大きな松の木は台風で倒木、現在はありあません。)

- 高千穂町観光協会サイト情報によると、9月6日(金)朝、国見ヶ丘より、今年初の雲海が見られたようです。

台風通過後、気温が低く、秋のような気候でしたので、たまたま条件がそろったのでしょうね。(9/7記)

- 10月に入り、雲海が出やすい条件がそろいつつあります。 以下は10月2日の高千穂ネットワークカメラ画像です。

本日、高千穂町は放射冷却で最低気温が13.2℃まで下がったようですが、日がが昇ると薄くなってしまいました。

この日の日の出時刻は 6:25頃 → 他の画像も含め10枚こちらにアップ (10/2記)

- 10/2-10/20まで、気象条件そろわず、雲海は出ず。(10/20記)

- 10/21 東方向(高千穂市街地方面)のみ雲海が見られた。(画像) 10℃、90%(予報値)(10/21記)

- 10月の雲海 10月は、3回程雲海が出ましたが、土日・祭日の雲海出現は0でした。

※28日は日が昇った後、しばらくしてから(観客の多くが帰った後で)うっすらと雲海出現。

※20日以降、気温も下がり、ほぼ雲海と思うような雲が確実に出始めています。

- 11月5日 雲海発生▲ (画像) 、11月6日 雲海発生△ (画像)

- 11月10日現在、国見ヶ丘行きました。紅葉は7-8分くらいでしょうか、だいぶ進んでおりました。(写真)

高千穂での宿泊・・レポ

当方が、国民宿舎「高千穂」に泊まった際のレポです。

ブログ開設者 MORIMORIの 国民宿舎 ホテル高千穂 宿泊レポート

高千穂国見岳より見る阿蘇の「寝観音」(涅槃像)

高千穂の雲海を見る国見ヶ丘から阿蘇山方面を見ると雲海に浮かんだ、お釈迦様の姿に似た阿蘇の「寝観音」(涅槃像)を見る事が出来ます。阿蘇の大観峰は阿蘇の「寝観音」(涅槃像)を見るポイントですが、国見ヶ丘は逆側からの「寝観音」(涅槃像)を見る事の出きるポイントでもあります。

阿蘇山、右の根子岳が顔、その左高岳が胸、中岳が臍(へそ)、杵島岳と烏帽子岳が足の部分に例えられております。

下の写真一枚は、現地案内版にお使い頂きました。(2021年10月)

光線の具合で、涅槃像の顔が浮かび上がる時がある。

天香具山(あまのかぐやま)

高千穂市街地方面を見下ろすと、天香具山(あまのかぐやま)が眼下に見えます。

天香具山(あまのかぐやま)にまつわるお話

古事記によると、アメノウズメは、天香具山のヒカゲカズラをたすきにして肩にかけ、天香具山のマサキカズラを丸くたばねて冠とし、天香具山の笹(ささ)の葉を手に持って、天の岩屋の前で踊(おど)ったとされ、高千穂の夜神楽三十三番のうち、「岩戸五番」の「柴引」では、岩戸開きの神事のためにフトダマノミコトが天香具山からサカキを根こそぎ抜いてきて岩戸の前に飾る舞が演じられます。

分け入っても分け入っても青い山 / 種田山頭火

大正15年(1926年)行乞流転の旅に出た種田山頭火のこの句は、馬見原から高千穂へゆく途中の作であろうといわれています。

高千穂神社奥の遊歩道沿いに、この種田山頭火の句碑があります。

国見ヶ丘に建つ瓊々杵尊(ニニギノミコト)の石像

この像は「神楽酒造」の先代社長が、町へ寄贈したものとの事です。 瓊々杵尊(ニニギノミコト)の石像の碑に書かれた文の紹介

日向風土記逸文

日向の風土記に曰はく 臼杵の郡の内 知鋪の郷

天津彦々瓊々杵尊天の磐座を離れ

天の八重雲を排けて 稜威の道別き道別きて

日向の高千穂の二上の峯に天降りましき

時に 天暗冥く 夜晝別かず 人物道を失ひ

物の色別き難かりき ここに、土蜘蛛あり

名を大鉗小鉗と曰ふもの二人ありて奏言しけらく

「皇孫の尊 尊の御手を以ちて 稲千穂を抜きて

籾となし 四方に投げ散らしたまはば必す

開晴りなむ」とまおしき 時に大鉗等の奏ししが

如く 千穂の稲を搓みて籾と為して

投げ散らしたまひければ 即ち 天開晴り

日月照り光きき 因りて高千穂の二上の峯と

曰ひき 後の人 改めて知鋪と號く

訳文(日本古典文学大系風土記)による

天の磐座-----高天原の御座所

稜威の道別きに道別きて-----威風堂々と道をひらいて

土蜘妹------土地の勢カ者

以下は、わかりやすくした内容

高千穂の名の起こり

ニニギノミコトが高千穂の二上峰(ふたがみのみね)に降り立った際には、空は夜のようにくもってまわりは何も見えませんでした。

ニニギノミコトが困(こま)っているところへ、大はし、小はしと名乗る二人の者(土地の豪族)が現れ、

「あなた様の尊(とうと)い手で千本の稲穂(いなほ)をつみ、その籾(もみ)をしごいておまきになれば、必ずや空は晴れることでしょう」と申し上げました。

ニニギノミコトは二人の言うとおり、千本の稲穂をつみ、その籾をしごいてまいたところ、たちまち天地が開け、日の光が輝(かがや)き、無事に高千穂の里に着くことができたということです。

それで、この地を「千穂」というようになり、その上にニニギノミコトの尊さを意味する「高」の字を付けて「高千穂」と呼ぶようになったと言われています。(ひむか神話街道50の物語集より引用)

国見ヶ丘 南展望台

国見ヶ丘の駐車場の奥から50m程登ったところに、広場があり、神社遥拝宮があるここから、広場西側の山門をくぐり、石段を歩いて、1分程のところに南展望台がある。おそらくこの展望台あたりが国見ヶ丘の最高点(551m)では無いかと思います。ここは、国見ヶ丘が見学者で大混雑しているときでも、殆んど人は訪れず、ゆっくりのんびりできますし、11月にはドウダンツツジなどの紅葉も楽しめる、私のお気に入りスポットです。

「国見ヶ丘」のある大字押方の字名は、「地蔵原」と呼ばれていますが、その南側のこのあたりは、地元の伝承では「太鼓原」と呼ばれています。

現在の西臼杵郡(高千穂町・五ヶ瀬町・日之影町)に諸塚村を加えた旧西臼杵郡内には「高千穂四十八塁」と呼ばれる中世の山城が見晴らしの良い場所に残っています。

中世の山城は、近世の城のような石垣や天守閣はありませんが、山を人工的に造成して、堀を掘ったり土塁を築いたりして守っていました。当時の情報の伝達の方法としては、「狼煙(烽火)」や、「太鼓」などが使われていました。高千穂町内には「太鼓原」とか「太鼓番」といった、地名が残っており。中世の山城ネットワークの重要な場所でした。ここ大字押方の太鼓原には「太鼓番の墓」と呼ばれる石像物が残っており、現在も地元でおまつりしてあります。

平成6年3月31日 高千穂町 現地案内板より。

当サイト内関連ページ ➡ 高千穂 中畑神社遥拝宮 太鼓番の墓 高千穂市街地展望東屋

四季折々の「国見ヶ丘」

雲海だけでは無い、「国見ヶ丘」は、四季折々楽しめます。

国見ヶ丘で見る、満天の星景色

新月の日などに国見ヶ丘に登ると、星がとても綺麗に見えます。駐車場から展望所へ歩いてゆくと、左正面から20度程左側、北方向に北極星が見える。以下は、1分毎に撮影したものを合成した写真です。

2-3秒程ですが(^^;;)・・以下は、上記を撮影した際の写真で作った、タイムラプス動画です。

当サイト内関連ページもご覧ください。

➡ 国見ヶ丘で見る満天の星景色

国見ヶ丘にある俳句碑から

河波野青畝旬碑

豊の田の中に高千穂峡がある

豊の田即ち実り田のことであり、その奥に豊葦原瑞穂国の意を含む国見ヶ丘より見渡すと、限りなく広がる稲穂の波は、日本国中を見渡した様な雄大な景観であるが、その実った田の中に数千年の歴史とともに流れる五ヶ瀬川があり、それが渓谷美を誇る高千穂峡を造っている。

国見ケ丘の眺望を力強く表現している句である。

下村梅子句碑

野火立つや肥の国豊の国なれば

野焼の煙の見える向うに肥後の国があり、その国は、昔から豊かに実る田を広大に持つと云われる。この国見ケ丘に立ち、その肥後の彼方を見るていると、神代の昔建磐龍命が祖宗の歴史のあるこの国見ケ丘から肥後の国を望まれたことが偲ばれる。

命は、神武天皇の御孫であり、後に阿蘇に入り、阿蘇明神となった。

繊細な感覚で国見ケ丘の景観をのべている。

句の解説は平成三年発行高千穂町観光史より一部引用

その他の高千穂の写真も是非ご覧下さい(一部です)

-Miyazaki sightseeing photograph collection-The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite.

高千穂の雲海(国見ヶ丘にて)〔宮崎県 高千穂町〕

【当サイトブログ】|高千穂観光関連のブログ|毎日更新(目標)アラカルトブログ|

|Twitter|Facebook|

Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -