当サイト内にある神楽関連ページなども以下で検索出来ます。

【当サイト内検索・画像検索含む】

船引神社(ふなひきじんじゃ)

堀河天皇の御代、寛治元年(1087)九月十五日の創建と伝えられ、当初は正八幡大神と称した。東海道相模国湯井郷の鎌倉八幡宮の霊神を祀る。御祭神

・足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)

・譽田別尊(ほんだわけのみこと)

・息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)

船引神楽 (宮崎県無形民俗文化財)

撮影地:宮崎県宮崎市清武町 船引神社 ➡ 令和8年 船引神社 歳旦祭夜神楽(3ページ構成写真約60枚)

➡ 令和8年 船引神社 歳旦祭夜神楽(3ページ構成写真約60枚)

- 令和8年 船引神社 歳旦祭 / 参拝者奉納神楽情報

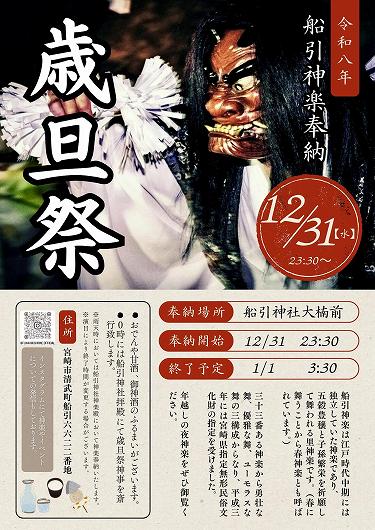

歳旦祭の神楽

日時:令和7年12月31日(水)~令和8年1月1日(木)

時間:31日 23:30~1日 3:30頃まで(15番の神楽を奉納)

場所:船引神社 大楠前

※雨天時の場合は船引神社神楽殿にて奉納。

当日は、甘酒・おでん・お神酒のふるまいを用意(数に限りあり)

樹齢約千年以上を数え、国の天然記念物に指定されている「大楠」の前で奉納される神楽は、神秘的でありながら勇壮さと優雅さを併せ持つ舞です。

参拝者奉納神楽 正月三が日のうち、1月2日(木)には船引神社神楽殿にて、見どころのある数番の神楽を奉納

大晦日の深夜は寒さなどでお越しになれない方々にも神楽をご覧いただけるよう、2日にも奉納を行います。

日時:令和8年1月2日(木)

時間:14:00~

場所:船引神社 神楽殿

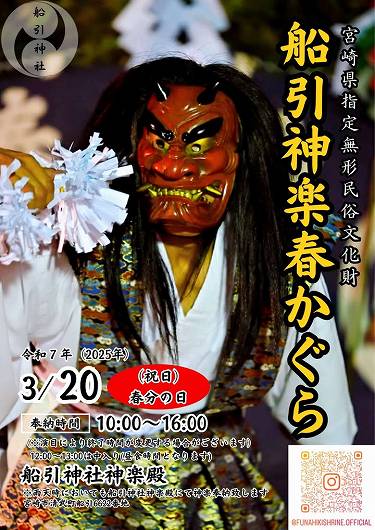

- 令和7年(2025年) 春神楽

開催日:3月20日(木)・春分の日

時間:10:00~17:00時頃

午後12時~13時(※休憩・昼食時間)

番付(演目):合計30番を予定

宮入り・方謝舞・三笠舞・四人舞・神体舞・注連鬼神・素襖脱・柴鬼神・柴舞・剣舞・三本剣・岩通し・*繰り降ろし・*蝿追い・相撲舞・ろんぎ・三笠鬼神・三人脇入れ・輪舞・*地割・*地割鬼神・薙刀舞・戸開鬼神・めご舞・七鬼神・杵舞・箕取舞・祝詞・蛇切り・直会

※順番は未定

*蝿追い、繰降ろし、地割、地割鬼神の演目は約10年ぶりの奉納とのことです。

- 令和6年「船引神社」で歳旦祭神楽が奉納されました。

➡ 令和6年 船引神社歳旦祭神楽(5ページ構成)

-

令和7年「船引神社」歳旦祭で、今年も神楽が奉納されました。

➡ 令和7年 船引神社歳旦祭神楽(2ページ構成)

- 令和6年「船引神社春神楽」

令和6年(2024年)3月20日(月・祝) 船引神社神楽殿において 船引春神楽が奉納されました。

➡ 平成6年 船引神社春神楽(8ページ構成)

- 現在ご覧のページは、過去に撮影した「船引神楽」の写真です。

ご覧のページはスマホなど小さな画面でも快適に閲覧出来るよう、2023年12月末、レスポンシブデザインに変更しました。(スマホ等でうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。)

尚、それぞれの番付を紹介するリンク記載の各ページは、PC閲覧向けに作ったままですのでスマホ等の小さい画面では見辛いかも知れません。ご了承ください。

宮崎県内の神楽情報は宮崎の神楽をご覧ください。

- 令和5年10月 船引神社に神楽殿が完成しました。

令和6年の春神楽より、神楽殿で奉納されるものと思われます。

/ 情報追記終わり

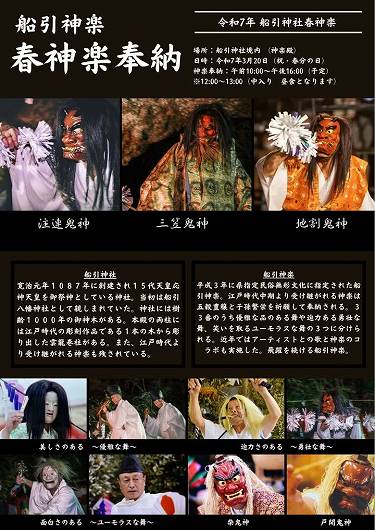

船引神楽

以下の項目、船引神楽の歴史・船引神楽の特徴・神楽の準備は「宮崎の神楽と特殊神事」(宮崎県神社庁)より 引用船引神楽の歴史

船引神楽の歴史については詳かではありませんが、江戸時代の中期には既に独立した「船引神楽」として定着したと伝えられています。

古来、一年に一度、五穀豊穣と子孫繋栄を祈願して、船引神社をはじめ、庵屋の炎尾神社、黒北の大将軍神社、正手の高台にあった弁財天寺の隣の神社(神社名不詳)で奉納されてきました。

現在、船引神社では、大晦日の夜十一時過ぎから元日の午前二時半頃まで、十数番の夜神楽が奉納されています。また、春神楽は春分の日の朝十時から午後四時半頃まで舞われています。一方、正手での神楽は終戦後まもなくして奉納が中止となり、今に至っています。

その間、栄枯盛衰を繰り返し、時には衰滅の危機もしばしばありました。明治中期に危うく途絶えそうになった際には 同じ系続の神楽を舞う現在の串間市に鎮座する串間神社に三人の少年を派遣して復活を図りました。

大正中期には若者が兵役に召集されたことにより舞手の不足が発生しましたが、地区内で少年五人を選び継承が図られました。

以後、昭和五十六年旧清武町の無形民俗文化財に、平成三年には宮崎県指定無形民俗文化財を受け、今日に至っています。

船引神楽の特徴

船引神楽は同じ舞の中でも太鼓の調子、笛の曲調が場面で変わります。また勇壮活発な舞と、高尚優雅な舞に大別されますが、中にはユーモラスな舞も一、二番混じっています。勇壮な舞としては注連鬼神、相撲舞、三笠鬼神、薙刀舞などがあります。三笠鬼神は暴風を起こす風神に、三笠鬼神が敢然と挑む舞で、背筋が凍るほど鬼気迫ると言う人もいます。また 相撲舞では二人の舞人が腕を組み横転、後背転、二人回転など曲芸のような神楽で、体が柔らかく運動能力の高い人でなければできない、まるで体操の床運動を思わせる危険な舞です。

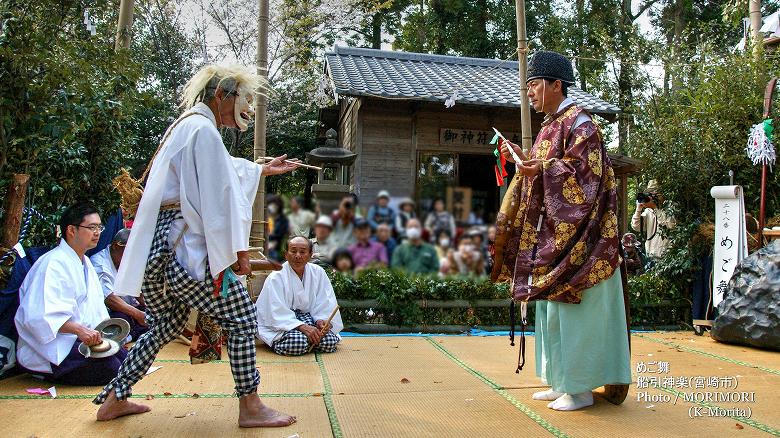

ユーモラスな舞である、めご舞は非常に人気の高い舞です。

時間の都合で番付を割愛せざるを得ない場合でも、この舞を省こうものなら氏子見物人から不満の声が出るほどです。翁の着面に白の毛頭、左手に貝の杓子、右手に鈴を持ち、股間に直径五センチくらいの木製の男根を付け、背中には粗種を入れた藁の苞(つと)を掛けて神主との問答を行います。

問答の中で、五穀の発生から国生み、種の起源、人づくりなどを『日本書紀』の神話に添って説いていきます。この間答が正しく言えない者は、めご舞の役は原則として許されません。

以下の画像は、境内に設えられた御神屋での奉納ですが、令和6年(2024年)春神楽より、春神楽は神楽殿で奉納されております。

めご舞 船引神楽(宮崎市)(この画像は4Kサイズに拡大)

めご舞では・・

神主:お訊ね申す。その右手に持たれる物をお披露目くだされ。

めご:この儀か、おの儀は一切諸神諸民の諸々の夢をさます目鈴と申す。なんと神主得心いたされたか。

神主:しからばその左手に持たれる物をお披露目くだされ。

めご:この儀か、この儀は貝が四寸に柄が尺これで尺四(杓子)と申す。なんと神主得心いたされたか。

神主:それではその股間の物をお披露目くだされ。

めご:この儀(鈴)も相済み、この儀(杓子)も相済み、なんと神主この儀ばかりはおゆるしくだされ。

神主:いやいや何もかも訊ぬるからには、一切残らずお披露目お願い申す。

めご:この儀は、イザナギ・イザナミノミコトより朕御宝 (ちんみたから)を授け賜って子孫繁昌の天の逆鉾と申す。なんと神主得心いたされたか。

・・といった会話が交わされる。

箕取舞もユーモラスな舞です。姉さん被りで女装し、手には穀物の実を風選する古い農具(清武では「セクムン」と言います)を持った舞手一人と、裁着袴(たっつけはかま)姿の二人との三人で舞われます。酒に酔った見物人が飛び入り参加し、女装をしている舞手の着物の据をめくるなど、卑猥な悪態を行い、舞手から箕で叩かれ大げさに転んでうずくまる様に、見物客は大笑いします。

神楽の準備

神楽の舞庭の鋪設に使う柴や竹を山から切り出し、奉納日の二日前に舞庭を作ります。当日は早朝から注連立てや注連しで縄張り、紙垂(しで)付けなどを保存会や区の役員で行います。御幣を立てる順位、方位などは厳格に守り伝えられています。春分の日の神楽は、地区の主催で行われ、区長が斎行の責任者を務め、地区の役員総出で率先して準備、後片付けをします。

このように地区民、保存会会員の協力があってこそ、船引神楽は盛大に奉納できるのです。

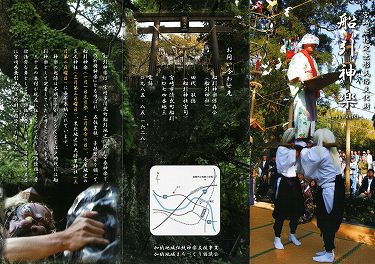

船引神社 アクセス・地図等の情報

鎮座地住所:〒889-1604 宮崎市清武町船引6622番地地図:GoogleMap Mapfan Mapion

緯度経度:31度51分49.16秒 131度22分53.87秒(日本地理系)

清武ICより車で約10分

JR清武駅より車で約10分

平成21年(2009年) 船引神楽の写真

〔船引神社・舞庭等〕

■船引神社は寛治元年(1087年)の創建と伝えられ

足仲彦命、息長足姫命、譽田分命を祀る。

地元では八幡様と呼ばれ親しまれている。

詳細ページ ➡ 舞庭等の写真

関連ページ 船引神社のオオクス(清武のオオクス)

足仲彦命、息長足姫命、譽田分命を祀る。

地元では八幡様と呼ばれ親しまれている。

詳細ページ ➡ 舞庭等の写真

関連ページ 船引神社のオオクス(清武のオオクス)

〔方謝舞〕

■船引神楽の基礎をなすもので、最も高尚優雅な神楽である。五穀豊穣、家内安全を祈り且つ神恩に感謝し四方八方即ち八百萬の神々に謝する。その名の如く四方に感謝するもので「四方固め」「杉登り」「六調子」「鈴の手」「扇の手」「殿ずる」の六段階から成り立っている.

詳細ページ ➡ 方謝舞

詳細ページ ➡ 方謝舞

〔ろんぎ〕

■天の岩戸にお隠れになった天照皇大神を再び岩屋戸の外に出て貰うために、八百萬の神達が天の安河原に集まって神様会議を開き色々論議されたが、荒振神達の邪魔が入ることをおそれ、屈強な神々が警護にあてられた。右を見張り左を睨み、あるいは右に跳び左に走り厳重な警護が行われる。

詳細ページ ➡ ろんぎ

詳細ページ ➡ ろんぎ

〔三笠鬼神〕

■前半は暴風雨を鎮めて貰う様に風の神に温和しく頼むが、聞き入れないので、三笠鬼神が怒り敢然として、風の神に挑むと言うもので前と後半にその気持ちが現されている。「神社駐車場の像にもなっている。」

詳細ページ ➡ 三笠鬼神

詳細ページ ➡ 三笠鬼神

〔地割鬼神〕

■神代の昔国造りに伴う領地配分、即ち「地割」が行われた時、最初39割にしたが、それでは領地を貰えぬ神々があって扮糾の末、49割に割り直された。その扮糾を鎮めたのが地割鬼神であり「地割」と「地割鬼神」は互いに関連がある。

詳細ページ ➡ 地割鬼神

詳細ページ ➡ 地割鬼神

〔めご舞〕

■五穀の誕生から、国造り、人造りの由来を神主との問答で披露する。「農耕文化」と「種」の起源を説いている。

神主との問答のあと「つと」の籾種を舞庭から外に神歌を唱えながらまくが、この籾種を観客が拾って帰り、自分の苗田に撒き添えると豊作が得られると言い伝えられている。

詳細ページ ➡ めご舞 ★筆者オススメの舞

神主との問答のあと「つと」の籾種を舞庭から外に神歌を唱えながらまくが、この籾種を観客が拾って帰り、自分の苗田に撒き添えると豊作が得られると言い伝えられている。

詳細ページ ➡ めご舞 ★筆者オススメの舞

〔船引神楽リーフレット〕

※ 注連鬼神・戸取鬼神・鳥居の写真は当方撮影写真をお使い頂きました。

船引神楽全33番

- 降神・宮入り 降神の儀、宮司以下奉仕者全員が舞庭で修祓、神殿から神楽道具を捧げて舞庭に供える(打合せを兼ねる)

- 一番舞 神楽舞の始まりで、神々の御降臨を願う。

- 方謝舞 最も優雅な舞。船引神楽の基礎をなすもので五穀豊穣、家内安全を祈り四方の神々に感謝する。

- 四人舞 方謝舞を四人で舞うが、「扇の手」「鈴の手」に打ち込みがある。

- 三笠舞 田植えを振り付けた舞で、「田植え舞」とも言う。

- 神体舞 天の岩戸にお隠れになった天照皇大神にお出まし願う舞。

- 注連鬼神 天の安河原に神々を集める鬼神の舞

- 素襖脱 舞の途中で素襖を脱く。奉仕者全員この神楽が終わるまで装束を解くことは許されない。

- 柴鬼神 十番の柴舞に用いる「柴」をこの神楽で鬼神が用意する。

- 柴 舞 柴荒神が取った柴を盆に入れて撒く清めの舞。h花舞とも言わる。

- 剣 舞 剣を持って舞う魔除けの舞

- 岩通し この神楽だけが太鼓のリズムが違っており太鼓の縁を叩く。魔払いの舞。

- 四人神師 刀を持って方謝舞を舞う

- 繰降し 神の後光に見立てた4本の縄を持って、縄がもつれないように舞う

- 蝿追い 上半身裸。二本の刀で蝿を追い払う動作で舞う。

- 相撲舞 二人で舞い。相手の力と自分の力を利用して舞う。一種の「アクロバット」と言える。

- ろんぎ 天岩戸に隠れられた日の神を誘い出す為に、天の安河原で論議された神々を警護したした舞。

- 弓 舞 農作物を荒らす鳥獣を弓矢で追っ払う舞。

- 三本剣 短刀を口に加え両手に刀を持って舞う。危険を伴なう。

- 三笠鬼神 三笠鬼神が暴風を静めて貰うように風の神に頼むが、聞き入れないので鬼神が怒り敢然として、風の神に挑む舞い。

- 三人脇入れ 11番の剣舞の脇に一人宛入れて舞うから「脇入れ」と言う。

- 輪 舞 神事の茅の輪くぐりにちなんだ舞で、邪神を和める神楽である。

- 地 割 神代の昔領土の分配が行われた。当初39割にしたが、それでは領土が貰えぬと神々が納得せず・・・

- 地割鬼神 ・・・地割鬼神が49割りに割り直した。舞の中に測量の仕草が振付られている。舞人が弓矢で測り、鬼神は舞棒で測る。この二番は関連がある。

- 薙刀舞 スサノウノミコトが八双の蛇を退治のした剣にあやかった薙刀で世を治め、悪を懲らしめる舞

- 戸開鬼神 手力男の命が天の岩戸を開く神楽

- 七鬼神 素人の舞人(観客も出演)が勢子と呼ばれる鬼神の真似をして観客の笑いを誘う。

- めご舞 ユーモラスな半面、五穀の誕生から国造り人造りの由来を神主との問答の中で披露する。意味深長な内容のもの、種の起源、農耕文化の起源を説く。

- 箕取舞 豊作を感謝する舞で、女装して箕を持って舞い、穀物を風選する仕草がある。

- 杵 舞 杵を持って舞い、餅つきの仕種をする。箕取舞と関連がある。

- 祝 詞 神社役員を始め、この年厄年の男女らが舞殿に坐しのりとと幣を戴いてお祓いを受け、安全祈願をして貰う。その場に「せんぐ餅」が撒かれる。

- 蛇切り ワラで作った大蛇を四人の舞人が真剣を持って切る。

- 昇神・直会 昇神の祝詞奏上。今日の神楽の反省を兼ね、慰労の意味で宴を催す。

令和8年(2026年) 船引神社において 歳旦祭神楽が奉納されました。

令和8年(2026年) 船引神社において 歳旦祭神楽が奉納されました。

令和8年 船引神社歳旦祭神楽

- 令和7年(2025年) 船引神社において 歳旦祭神楽が奉納されました。

令和7年 船引神社歳旦祭神楽

- 令和6年(2024年)3月20日(月・祝) 船引神社神楽殿において 船引春神楽が奉納されました。

令和6年 船引神社春神楽

- 令和6年(2024年) 船引神社において 歳旦祭神楽が奉納されました。

令和6年 船引神社歳旦祭神楽

船引神楽関連リンク

[外部リンク] みやざき風土記より 船引神楽 前田博仁[当サイト内リンク] 同日書いたブログ記事 宮崎の春神楽 船引神楽

肖像権・プライバシー権等について・・

神楽見学の方のお顔等は判別出来ない程度まで後で画像処理でボカシをいれました。神楽を舞われる方等、関係者の方については特に行っておりません。

※不都合等ございましたら、メールいただければ対応いたします。

神社近くにある「三笠鬼神」の像

船引神楽(宮崎市清武町鎮座 船引神社)

【当サイトブログ】|毎日更新(目標)アラカルトブログ|Twitter|Facebook|

Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -