令和7年 船引神社 歳旦祭神楽(1/2)

私の愛読書「宮崎の神楽 祈りの原質・その伝承と継承」で“神楽なくして夜の明けぬ国”と書かいたのは 故 山口 保明氏

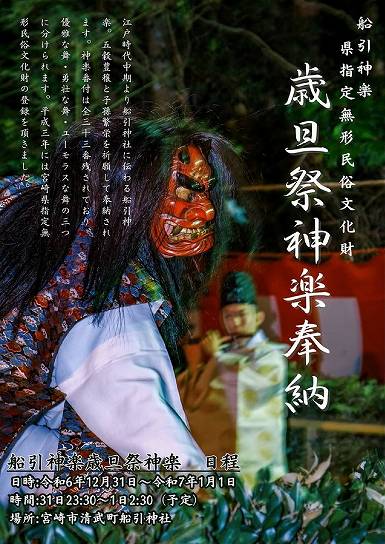

令和7年も「船引神社」の歳旦祭の夜神楽で年越し「一番舞」で年が明けました。

令和6年の歳旦祭神楽

令和8年の歳旦祭神楽

令和8年の歳旦祭神楽令和7年 船引神社 歳旦祭神楽の写真ページを作成しました。

今回は2ページ構成で、合計40枚の写真を掲載、1ページ目は宮入り~三笠舞、2ページ目は剣舞~箕取り舞を掲載。 【1Page】 【2Page】

令和7年 歳旦祭神楽

令和7年の神楽は以下の番付でした。(カッコ)はおおよその時間です。- 宮入り(23:20) 1page

- 三人脇入れ(23:30) 1page

- 神体舞(23:45) 1page

- 一番舞(00:00) 1page

- 三笠鬼神(00:15) 1page

- 岩通し(00:30) 1page

- めご舞(00:40) 1page

- 三笠舞(01:00) 1page

- 剣舞(01:10) 2page

- 柴舞(01:25) 2page

- 注連鬼神(01:40) 2page

- 戸開鬼神(01:55) 2page

- 薙刀舞(02:10) 2page

- 杵舞(02:25) 2page

- 箕取舞(02:30) 2page

宮入り

降神の儀 祝詞奏上宮司以下奉仕者全員が舞庭で修祓。神殿から神楽道具を捧げて舞庭に供える。

神楽を舞う神庭は、船引神社の境内にある大なクスノキの前に設えられる。

このクスノキの推定樹齢は約900年、幹周り13.2mもある。

三人脇入れ

剣を持って舞う魔除けの舞。「剣舞」に脇役2人を加え3人で舞う。

神体舞

宇受売命(うづめのみこと)が天の岩戸の前で舞われたのが始まりと伝えられている。岩屋戸にお隠れになった天照皇大神のお出現を願う。

一番神楽

神楽舞の始まりで、神々の御降臨を願う。

三笠鬼神

前半は暴風雨を鎮めて貰う様に風の神に温和しく頼むが、聞き入れないので、三笠鬼神が怒り敢然として、風の神に挑むと言うもので前と後半にその気持ちが現されている。神社鳥居脇にある神楽像にもなっている。

岩通し

この神楽だけが太鼓のリズムが違っており太鼓の縁を叩く。魔払いの舞。

めご舞

五穀の誕生から、国造り、人造りの由来を神主との問答で披露する。「農耕文化」と「種」の起源を説いている。

神主との問答

神主との問答のあと「つと」の籾種を舞庭から外に神歌を唱えながらまくが、この籾種を観客が拾って帰り、自分の苗田に撒き添えると豊作が得られると言い伝えられている。

三笠舞

田植えをかたどった振り付けがなされており、別名「田植舞」ともいい「扇の要」「扇の両端」「左、右袖」「開いた扇」「座拝」の仕種を終わって神歌を唱えながら舞庭を一周する。

【1Page】 【2Page】 【令和6年歳旦祭神楽】

The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite.

令和7年 船引神社 歳旦祭神楽 1/2|大晦日~元旦

Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -