|

弥五郎どん (やごろうどん)(山之口町)-宮崎県都城市山之口町の弥五郎どんの紹介-的野正八幡宮のページ作成しました。→ 的野正八幡宮 弥五郎どんまつりのページを作成しました→ 弥五郎どん祭り 宮崎神宮大祭(神武さま)御神幸行列に弥五郎どんが!→ひむかブログ2 弥五郎どんまつり 毎年11月3日 冨吉の的野正八幡宮と弥五郎どんの館周辺。 弥五郎どん(やごろうどん)の館場所 〒889-1801宮崎県都城市山之口町富吉1702番地地図:GoogleMap Mapfan Mapion 緯度経度:N=31.45.53 E=131.09.12(日本測地系) パンフレット ●開館時間 午前9時〜午後5時 ●休館日 毎週月曜日 月曜日が祝日の場合開館、翌火曜日が休館。年末、年始(12月31日から1月6日) ●交 通 宮崎より→山之口町 国道269号線経由・車で60分 JR日豊本線経由・45分〜60分 宮崎ブーゲンビリア空港より→山之口町 国道269号線経由・車で55分 山之口駅→弥五郎どんの館 国道269号線車で5分 |

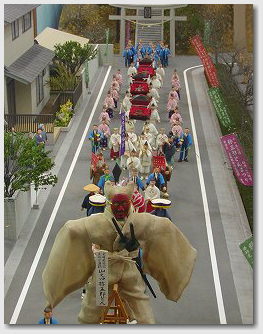

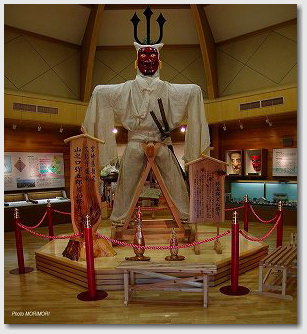

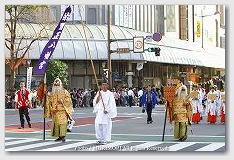

隼人の叛乱と放生会(ほうじょうえ)ことの起こりは大和朝廷が全国の地方政治をより細かく行って行く為に制定した 「養老律令」 です。 酋長を中心に強固な共同体を組織していた隼人にとっては、中央から派遣された官僚に支配されることは大変な屈辱でした。 養老四年(720年)2月29日 大隈、日向の隼人らは初代大隈国守・陽候史麻呂を殺害して叛乱を起こしました。 同年3月4日朝廷は中納言大伴旅人を征隼人持節大将軍とし、派遣同年9月 当時豊前守であった正六位宇努首男人が将軍となり戦地へ赴き、また八幡神の禰宜幸嶋勝波米豆が御権人となって薦神社(大分県中津市大貞)の 「真薦」 を刈り取りました。 さらに下宮に御羽屋殿を建て、そこで 「薦枕」 の 「御験」 を御神体として御神輿に奉じで隼人たちの立てこもる城を次々と攻めて行ったのです。 隼人軍は苦戦を強いられました。 圧倒的な兵力を持つ政府軍の前に隼人の城は次々に落ち、最後迄抵抗し続け隼人達も、ついには戦死、捕虜となったのです。 養老7年(723)宇佐の集団は隼人の首を持ち帰り、宇佐の松隈に埋めました。 それが 「凶首塚」 という石室古墳です。(宇佐神宮の西500m程のところ) 鹿児島県国分市には隼人塚が残っています。 放生会(ほうじょうえ)と弥五郎どん その後、宇佐地方では作物の不作、疫病が流行しました。 その後、宇佐地方では作物の不作、疫病が流行しました。これは 「隼人の乱でたくさんの反乱軍を殺した報いだ」 として 「霊を慰めるため放生会をすべし」 と宇佐八幡も託宣がありました。 神亀元年(724)の事です。 隼人族の首領・弥五郎をはじめ犠牲となった、たくさんの隼人族の怨霊を恐れた大和朝廷は全国で放生会を行わせました。 放生会は、以後各地の八幡神社の祭りとして行われました。放生会の先払(先導役)となったのが隼人族首長弥五郎どんです。 その名残の一つが、現在の南九州の八幡神社で行われている 「弥五郎どん祭り」 です。 三俣院の宗廟として和銅3年(710)に建立された 的野正八幡宮 の 御神幸祭 では、御神幸行列の先頭に立つ弥五郎どんが、千数百年の時を経た今も隼人族を守り、その雄姿を今でも見せてくれます。 大隈地方、日向諸県地方ではこの放生会を「ホゼ」=豊穣祭と言っています。 当時全国規模で行われたと思われる「放生会次第」による祭りで現存しているのは南九州では 鹿児島県曽於市の岩川八幡神社 、宮崎県日南市飫肥の田之上八幡神社 、ここ山之口町の 的野正八幡宮 の三ヶ所だけと言われています。 放生会は 「万物の生命をいつくしみ、殺生を戒める」 神事 生き物の恵みに感謝し、魚、鳥などを放って供養する行事である。 御神幸行列 浜殿下り 弥五郎どん 御神幸行列言い伝えによると 的野正八幡宮に祀られている神様が年に1回境内を出られて600m離れた 御手洗池の小島にある池之尾社に祀られているいお母様(神功皇后)に会いに行かれます。そして池のほとりに設けた仮殿で、浦安の舞や神楽、民族芸能を母子いっしょに楽しまれた、それが御神幸行列の由来といわれています。 浜殿下りの様子11月3日 的野正八幡宮の例大祭に行われる御神幸行列を「浜殿下り」と呼んでいます。「ここを立つ立つ この調で立てば 先も栄える いよ のちも茂る」 御神馬の馬方節が流れると行列がはじまります。浜殿下り唄は九番まであり、この馬方節にのって長さ300mにも及ぶ行列が600mの参道に繰り広げられます。 浜下りの見どころは、なんといっても行列の先頭を子どもとともに行く弥五郎どんです。 左画像は 弥五郎どんの館にあるレプリカを撮影したものです。   [左画像] 弥五郎どん(4m)は 山之口町の専用展示施設弥五郎どんの館にに常設展示してあります。(拡大あり) [右画像] 左の面 明治大正昭和時代に使用されていたもの。右の面 江戸時代から明治のはじめまで使用されていたもの。 |

山之口町青井岳温泉にある弥五郎どんのオブジェ青井岳温泉青井岳荘の入り口(国道沿い)に弥五郎どんのオブジェが建っている 。 これは 鉄板で出来ておりメッキ塗装等は無く“ムク”の材料を使用している。 なんでも意図的に錆が出て色の変化が出る様にしたものらしい。 確かに半年程前に訪れた時より色濃くなっていたような気がする。 外部関連ンク みやざき観光ナビ街道 都城市山之口町 宮崎県のWebPageより 神話と伝承101より 大人弥五郎どん |

2007年の宮崎神宮大祭(神武さま)の ご神幸行列(復路)に加わった弥五郎どん、的野正八幡宮ご神幸行列の方々       |

弥五郎どん(やごろうどん) 山之口町 -都城観光-当サイト内、山之口町関連ページ 山之口弥五郎どん祭り 山之口麓文弥節人形浄瑠璃 人形の館資料館 青井岳温泉青井岳荘の紅葉 山之口あじさい公園 [当サイト内みやざきを紹介する主なページ]|高千穂|高千穂峡|日向岬|西都原古墳群|綾照葉大吊橋と照葉樹林|生目の杜運動公園|宮崎神宮|平和台公園|阿波岐原 みそぎ池|フローランテ宮崎|サンマリンスタジアム|日南海岸|フラワーフェスタ|青島|堀切峠|道の駅フェニックス|サンメッセ日南|鵜戸神宮|堀川運河|飫肥(おび) |わかばロケ地|坂元棚田|道の駅なんごう|都井岬関之尾の滝|萩の茶屋|えびの高原不動池-生駒高原|高千穂牧場|高千穂峰|宮崎県の道の駅 forGPS(緯度経度)|宮崎のお薦めお土産| |

PHOTO MIYAZAKI 宮崎観光写真 このページへのリンクはフリー/連絡不要です。 宮崎観光のお役に立てれば幸いです。 Copyright © 2002-2014 MORIMORI All Rights Reserved. |