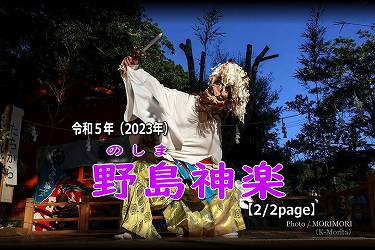

野島神楽(宮崎県宮崎市 野島神社)

このページの写真は、野島神社で奉納された野島神楽を撮影したものです。

「野島神楽」は野島神社の秋の大祭に奉納されます。

例年、11月23日の大祭当日、9:30より新嘗祭が行われ、その後、10時頃より境内に作られた特設の舞台で野島神楽が夕刻まで奉納されます。

令和6年(2024年)11月23日(土)に15時頃まで17番が奉納予定との事です。

令和6年(2024年)11月23日(土)に15時頃まで17番が奉納予定との事です。令和5年(2023年)撮影した写真、約120枚を公開しました。

平成25年11月 野島神楽は、宮崎市無形民俗文化財に指定されました。

野島神楽は日南海岸沿い、道の駅フェニックスから数キロ南下したところ、内海地区にある「野島神社」で毎年11月23日に豊漁や豊作、無病息災などを願い奉納されている。

野島神楽

野島神楽は、浦島太郎伝説が残る野島神社(河野武嗣宮司)に伝わる神楽で、500年の伝統を誇ります。伊勢神楽の系統で「降臨の舞」と「里舞」とで成り立っています。

四方を踏むことが基本と言われ太鼓の音も「六拍子」のリズムが基本で勇壮活発な舞です。

古くより加江田神社と共演していましたが、寛文2年(1662年)の外所((どんどころ))地震以降、野島に残り舞い継がれ、33番のうち22番が伝承されています。

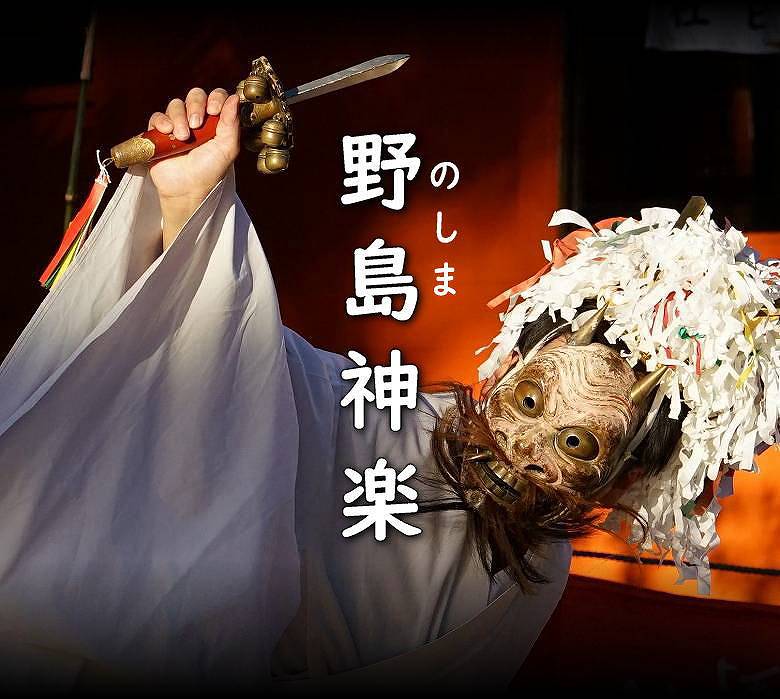

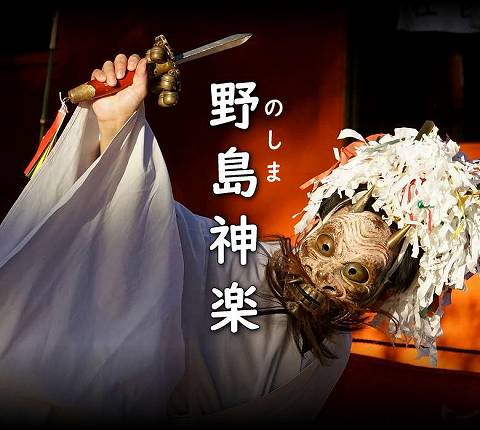

独特の様相の神楽面は、約500年ほど前、明国より入手したものと伝えられています。

平成25年10月には、宮崎市指定無形民俗文化財に登録されました。

作神楽

宮崎市周辺や日南市の神楽は、高千穂や、椎葉、米良、霧島など山間部の神楽のように、秋-冬の夜神楽ではなく、春の日中に奉納されます。「昼神楽」、「作神楽」、「作祈祷神楽」などとも呼ばれます。

「野島神楽」も昼神楽で、以前は、3月20日の春の例祭に奉納されていたようですが、戦後は早期水稲栽培の普及に伴い、11月23日の秋の例祭に行われるようになり、現在は、新嘗祭の後、夕刻まで約20番程が奉納されております。

野島神社

野島神社は、社伝によれば創建は文安3年(1446年)12月3日、もとは「白鬚大明神」と呼ばれていたが、明治5年(1872年)に野島神社と改称された。神社の創建伝承では、天暦3年(945年)8月白髪の老人が現れる「浦島伝説」も残る。

野島神社の祭神

塩筒大神(しおずつのおおかみ)

猿田彦神(さるたひこのかみ)

上筒大神(うわつつおのかみ)

中筒大神(なかつつおのかみ)

底筒大神(そこつつおのかみ)

海と関係の深い神を祀った神社です。

野島神社は、国の天然記念物 内海のアコウ(アコウの木)も必見です。

➡ 野島神社と天然記念物 内海のアコウ

野島地区は漁港もあり漁業も盛んで、神楽の際には周囲には大漁旗が掲げられている。

野島神楽番付 (基本全番付)

| 1番 | 神迎え | 神事。前日の深夜に宮司、神職、総代のみで執り行う。 |

| 2番 | 一番舞 | 祓いの舞。白装束にて舞う。神歌(浦島伝説)を唱える。 |

| 3番 | 二番舞 | 祓いの舞。白装束にて舞う。静けさがあり優雅な舞。 |

| 4番 | いれん鬼神 | 入れん鬼神が降臨し、神と人との遊びと別れ昇神の舞。 |

| 5番 | 星降ろし | 八百万の神々を招き迎える舞で、神庭の内外を祓い清める。 |

| 6番 | 花の手 | 面舞と小舞(小足にて舞)から成り小舞の基となる舞。 |

| 7番 | 素襖ぬき | 「たすき」を素襖にみたて、ぬいたり身につける所作の舞。 |

| 8番 | すだ舞 | 国生みから国譲りから天孫降臨までの国づくりの舞。 |

| 9番 | 地割り | 領地を分ける国づくりを表し、弓と矢で広さを測る舞。 |

| 10番 | 矢抜き | 争いの後、国づくりが終わり、矛を納める様を表した舞。 |

| 11番 | 鬼神舞 | 面を着けずに小学生が舞う七鬼神の舞。 |

| 12番 | 矛舞 | 「天の沼矛」による国づくりを表した勇壮且つ優雅な舞。 |

| 13番 | 人剣 | 国譲りにおいて、剣を前に大国主神と交渉した高天原の舞。 |

| 14番 | 岩潜り | 太刀の下を潜り、急流で水が岩の下を潜る様子を表す舞。 |

| 15番 | 七鬼神 |

鬼神(五神)とへぐろ面(二神)から成る七人の福徳の神の舞。 へぐろ面は、へぐろで厄を祓い健康で幸福な円満な生活を祈念する舞。 神社に伝わる「神面七面」すべて揃う神楽。 |

| 16番 | へぐろ面 | |

| 17番 | 杵舞 |

脱穀用の「杵」は男性を表し、脱穀用の「箕」は、その窪みから女性を表す。 この二つの舞は、生産祈願の神楽で「海幸・山幸」の大漁、豊作と子孫の繁栄を祈念する舞。 |

| 18番 | 箕どり舞 | |

| 19番 | たちから | 天照大神が隠れた天の岩戸を、どう押し開くかを思案している舞。 |

| 20番 | 戸隠し | 天の岩戸を取って投げ、現れた天照大神の姿に目がくらむ舞。 |

| 21番 | たちから | 天照大神が出現し、この世の天も地も光明に満ちる様を表す舞。 |

| 22番 | 舞い開き | 神楽のフィナーレとなる天力雄命と八百万神たちの歓喜に満ちた舞。 |

令和5年(2023年)は11月23日の大祭当日、9:30より新嘗祭が行われ、10:30頃より境内に作られた特設舞台で野島神楽が奉納されました。

いれん鬼神

入れん鬼神が降臨し、神と人との遊びと別れ昇神の舞。

すだ舞

国生みから国譲りから天孫降臨までの国づくりの舞。

人剱

国譲りにおいて、剣を前に大国主神と交渉した高天原の舞。

岩くぐり

太刀の下を潜り、急流で水が岩の下を潜る様子を表す舞。

七鬼神

鬼神(五神)とへぐろ面(二神)から成る七人の福徳の神の舞。

へぐろ面

へぐろ面は、へぐろで厄を祓い健康で幸福な円満な生活を祈念する舞。

杵舞

脱穀用の「杵」は男性を表し、脱穀用の「箕」は、その窪みから女性を表す。

箕どり舞

「杵舞」と共にこの二つの舞は、生産祈願の神楽で「海幸・山幸」の大漁、豊作と子孫の繁栄を祈念する舞。

箕どり舞(4Kサイズ拡大)

たちから

天照大神が隠れた天の岩戸を、どう押し開くかを思案している舞。

たちから(4Kサイズ拡大)

戸隠し

天の岩戸を取って投げ、現れた天照大神の姿に目がくらむ舞。

たちから(岩戸開き)

天照大神が出現し、この世の天も地も光明に満ちる様を表す舞。

国指定天然記念物「内海のアコウ」

野島神社は「内海のアコウ」として国天然記念物に指定されされた「アコウの木」でも有名な神社です。野島神社の御神木「夫婦あこう」樹齢400年

国の天然記念物「野島神社のあこう」は二本のあこうの枝が結びつき一体となり、一体化したあこうから新たに数本の枝が気根となり地表へ降り幹となり、大樹のように成長したものです。 また、年二回の落葉発芽により、成長が早く、古くから縁結び、夫婦円満、子孫繁栄、家内安全、健康長寿の御利益があると言われています。

アクセス

住所:839-2301 宮崎県宮崎市大字内海6227宮崎ICより日南方面へ約25km

バス:野島停留場で下車後、徒歩約5分

JR:JR小内海駅より徒歩3分

地図:➡ GoogleMap

駐車場:通常期の参拝時には境内南側にあるトイレ近くの付近のスペースが駐車場(約7台分程のスペース)として使用出来ますが、例年、11月23日(神楽が奉納される際)は、港近くに特設駐車場(20台分程)を設け、案内しているようです。

肖像権・プライバシー権について

神楽を舞われている方、神楽関係者以外の観客の方については、肖像権、プライバシー権の観点より、お顔が認識出来ない程度のボカシ加工を行っております。何か問題等ございましたらメールを頂ければ、すぐに対処しますのでご連絡をお願いします。 余談ですが・・・

野島は「のじま」ではなく「のしま」?

目の前にある巾着島と呼ばれる海抜73.9mの無人島は「のしま」と呼ばれる。

のじまではなく「のしま」との事。「加江田渓谷と青島・内海海岸 池内捨市著」によると野島という名の由来は定かな資料はないが、建武年間(1334年-1338年)の頃博士の職を持った 河野六郎通邦がこの地に移住して来た時、生まれ育った伊予の国(愛知県)の今治にある「能島」に似ていることから語呂を併せて呼んでいたものがいつしか発音が訛って「のしま」というようになったとの説があるようです。

最近の野島神楽奉納情報

令和2年度は新型コロナ拡大の為中止。令和3年度は、内海での土砂崩れ被害で自粛。

令和4年度は、翌日の宮崎日日新聞によると、伝統の継承が危ぶまれる中、規模を縮小し、7番を奉納、地域住民70人が酔いしれたとのこと。

令和4年度はネット上の写真を見ると舞台などの設営は無かったようです。

令和5年度は舞台も無事設営されたようです。

- ➡ 平成18年度 野島神楽 (写真中心)

- ➡ 平成21年度 野島神楽

- ➡ 平成29年度 野島神楽見学(ブログ記事)

The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite. 【サイト内検索のご案内】

当サイト内には多くの神楽の関連ページ/写真があります。

以下より、当サイト内の検索が出来ます。

画像検索もできますので、写真を探すことも出来ます。

野島神楽(のしまかぐら)|宮崎市無形民俗文化財

Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -