国指定 重要無形民俗文化財「米良の神楽」

令和五年(2023年)中之又神楽 写真(3/4Page)

- (1/4Page) 舞場、神事、神輿入れ、旅所遷座祝詞奏上、浦安の舞、【1番】一番神楽(奉賛舞)、【2番】花の舞(地割)

- (2/4Page) 【3番】三番舞(鬼神地舞)、【4番】鬼神舞、【6番】大社舞、【8番】宿神舞、【10番】天神舞、【12番】鹿倉舞、【13番】稲荷舞

- (3/4Page) 【15番】荒神舞(柴荒神)、【17番】四人神崇舞、【19番】一人神崇、【20番】獅子舞、【21番】荒神舞(獅子とり荒神)、【23番】神和気、【26番】伊勢神楽、【27番】手力男之舞、【28番】戸開雄之舞

- (4/4Page) 【29番】繰り降ろし、【30番】成就神楽、【31番】神送神楽、【32番】宮神楽、【33番】舞上

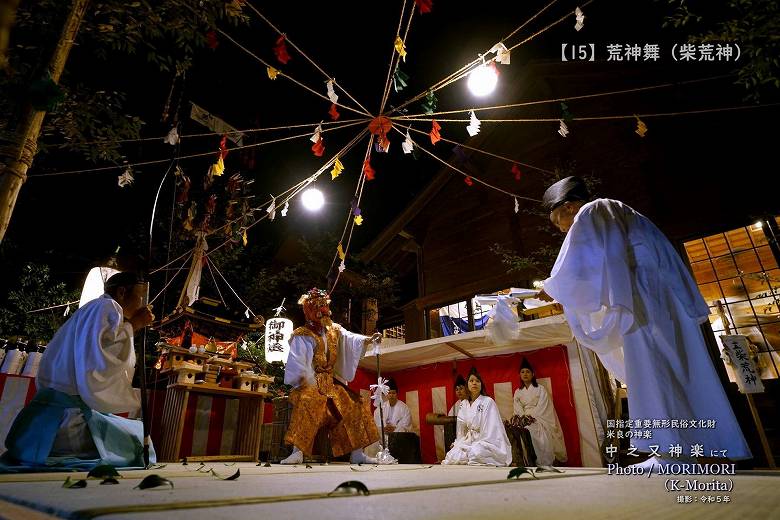

【21番】荒神舞(柴荒神)

一人舞 宇宙創造の埋・暮らしの成り立ちを説く。天地陰陽の理を説き、天神・地神の由来を語り、山川草木の有様へと展開する。

被笠に荒神面を着け、白張に金欄の千早袴を着用、腰に白幣を下げた榊柴、腹に扇子を差し、ツエンボ(荒神杖)を持った柴荒神が弓と矢の介添に続いて登場。舞が終わると、楽屋から出した太鼓に座る。

烏帽子に素襖を着用し御幣と盆を持った神主が入場し、荒神の正面に盆を置くと、問答が始まる。

25分間続いた問答が終わると荒神がツエンボを神主に授ける。呪力を持つツエンボを与えられた神主は、これを左手に御幣と交差させ、右手に鈴を持って舞う。

荒神舞(柴荒神)

柴荒神問答

〔神主〕 惟時良辰に謹み再拝し俯伏して掛けまくも畏き天照大神及び八百万の神達の広前に恐れ恐れ申すそもそも旧例に任せ百種最上の神酒を備え三才の源を動かし平げく安らげく所聞食と申す 彼の三才の源と伝うは混沌未分一団の元気陽気は清昇陰気は濁って降り二つに分かれて天地位しその別るるの初天に化生なる神を名付けて天御中主尊と申し奉る是則天地全体本源の神明也 天上の御中にましまして天を主給う名有って形無し天地自然万化の源 是を造化の神と言う 凡そ神道は天地開闢の本源を語るに理気前後を諭せず神名を稱じて天神の神号とし 地に在っては地の霊徳を稱じて地祇の神号とす 故に神号を深く尊み篤く重んじ奉る神号に依って道を説く 大抵神道は天神唯一を以て語るに天道を説いては人事に移し人事を以て 天道を配合す 神と人と亦唯一也 是神道の要義にして天御中主尊 是神道の本源也と承り候〔荒神〕 そもそも汝は何者にて吾御前に差しよせたそとは 怪しみ申すぞや 吾即ち天地陰陽不思議の始め混沌界より天地和合のじゅんきをきざし一霊の神性すでに象成って一天三千界を成す 森羅万象悉く吾御前がしょいに三界の棟梁とは吾事なり汝事の所 以早々申せ聞かん

〔神主〕 去れば今月今日吉日良辰を以て当社壇に於いて 天神地祗八百万の神々を勧請奉る就中中之又神社神門大明神専一に恭敬法楽奉る 神代の違法御神楽不信懈怠なく興行一天泰平四海静謐五穀豊穣御祈祷願い奉る折柄御神明の彼の柴榊に出現ましましてござる御柴事故なく御免し下さるで御座ろう

〔荒神〕 如何にも神主申さる通り此の霊場に於いて天津神地津神群諸神等を呼び中之又神社に招請され神代の古風御神楽を申さるの段殊勝千万也 之れに依って我柴榊に示現し神主の願わるる通り大願成就の段朗しとらするであろうぞ 併し我御前彼御柴に争い浮出たれば柴榊の本義一件悉く神主講申され興

〔神主〕 然ればあらまし柴榊の義申し上ぐるでござろう それ彼の御柴とござるは天照大神天磐屋に龍もりたもう節御怒り解きた奉らんために天児屋根命太玉命計略を以て番山の五百筒真坂樹を根越しにして天岩戸の御前に植えて三種を飾りたもうと承ってござる 上津枝には八坂瓊勾曲を掛け中津枝には八咫鏡を掛け下津枝には青幣白幣を懸け玉うと承ってござる然りしこうじて天鈿女命 手力雄神思兼神 及び 八十諸の神達御神楽を始め玉うと承ってござる 彼の御鏡及び勾玉青幣白幣を飾り給うは如何なる事を以て飾り玉う哉御託宣成されよがし 聴聞仕りとうござる

〔荒神〕 如何にも神主能所の不審也 夫此の三器を真坂樹に飾り玉う榊は宝器本記に曰く四時しおらず夏冬別しては茂故に真坂樹の義あり 御鏡は日神の表体曲玉は月神の表相宝剣は星宿の理を現し朝しかくの如く 然るに第三青白の和幣の説意義あれども 幣帛は本従天津金木と稱する時は金なり剣なり 是を以て御劔帯を掛け玉うと謂うなり此れ三神三天の表相 就中三通頒文あり 神主演談敦されよ

〔神主〕 御託宣殊勝千万に聴聞仕る 御神徳の程驚き奉ってござる 彼の三天の表相三種に付き三通の頒文と御座る 荒まし申し上ぐるで御座ろう夫れ曲玉は仁恩淳和の徳を表わし御鏡は清明神道の徳を表わし 霊剣は正直決断の徳を表わす一書に日く 皇天盟いて宣わく 八坂瓊勾曲が如く妙なるを以て御宇政治め 真津鏡の如く分明を以て山川海原を看行即ち霊き剣を天下平らげ万民と利せよと言寿玉う 此の如く御座る 扨亦三種の神宝に付き三箇の御神詠御座ると承ってござる 事の序でに御示し下されよがし 得心仕りとう御座る

〔荒神〕 最もの願い信心千万に思いは待 甚深微妙の神歌成共吟じ授くるであろうぞ 慎んで聞得めされい神璽 あわれみの深き心の玉なれば 天の御孫にそへて降しつ宝剣 これはまた国を治むる剣とておなじ御床に奉りきや内待所 宿す影一つのちの残らぬを心にせよとおくる鏡を此の如く彼の御神詠を唱吟時は 天人地三才共に清明にして国家泰平ならん 神代の往昔大神の御慍を休め給いて再び温潤の仁徳を以て天下を平らげ また八咫鏡の如く明らかに照らし給いて諸々の神等のねんごろに祈祷申し給う心を看行 うず女の命茅纏の矛を以て戯れ舞い遊び玉いしも此の所謂なり今託宣して日神の至徳を賛嘆する者也 亦三種三才に配当したる融通の神語あり 神主演説申されよ

〔神主〕 御託宣有り難く得心仕って御座る 然れば三才和同の神語 天人地配当の訳あらまし申し上げるで御座ろう 曲玉は水徳にして一霊の元是れ天也 御鏡は陽物火徳にして土を生ず是れ地也 青白の幣帛を一つに掛け玉うは是れ陰陽の躰人倫運命にして魂晩是れ也 かるがゆえに日月は天地の魂塊也 魂塊は日月二神の霊性也 本文に日く 元気円満神べん加持一霊感應神通加持性命成就神力加持三才和同の神語此の如く 怠慢なく彼の神語を唱うる時は 元気万世に融通して絶不一霊末世に卓然たり 性命は天地山海草木器財まで時を違不 人物も断絶せず 是れ神道の大極也と承る 亦柴と伝うは三種の題号榊の題目で御座る 例えば歌の言葉に久方とは天と讀む枕言葉神とは千早振る 柴とは榊の異名を申して御座る 最早御柴の義大概相済んで御座れば御許し下されよがし 大願成就仕りとう御座る

〔荒神〕 成程殊勝な神主恭敬再拝いたし祝詞申されよ 我御前託宣を以て免しとらすであろうぞ

〔神主〕 曰く催馬楽 掛けまくも畏き天照大神を根本の御トに勧請法楽奉る 古例に任せ種々のれいぐを備え御神楽を奉じ天津祝詞大祝詞を以て稱辞意奉る 弥一天大平四海静謐風雨順時五穀豊穣別して今日の本願主延寿生福子孫繁栄 寿は亀鶴よりも永く栄えは松柏に諭し一家安穏 常磐堅磐に守り幸玉へと恐れみ恐れみも申す

〔荒神〕 そもそも汝能く聞け 自己の心をくわんぜるが故 或いは鬼神のもう形と現じ一切のくげんをふれ行事ぞがし 亦正直淳和にして自己の心を祭る時は智福自在にして諸願成就の徳を與えん 汝尊敬する所のしゆじやうに依ついに免しとらせん

歌− 榊葉のいつのときにかおいそめて天磐戸の口となるらん

【17番】四人神崇舞

四人舞 四方祓え・四方神守護の象。 剣の呪力により四方を祓い清める舞とされ、頭に被笠を着け、白張に片棒(右肩から左脇)、右手に鈴、左手に抜き身の刀を持った四人が舞う。

四人神崇舞

四人神崇舞

【19番】一人神崇

一人舞 自然の恵みへの歓喜の象。 小太刀を採物にした軽業的な舞で、自然の恵みに歓喜する様を表現し、この後の番付の序舞とされる。

一人神崇

【20番】獅子舞

二人舞。獅子舞の獅子は猪を表わし山神への感謝の舞とされる。

雌雄一対の獅子は、四方と中央を回って拝み、ニタズリを表わす動き(畳の床に腹ばいになり体を回転させる)を見せた後、身震いをして立ち上がり御神屋を出る。

御神屋を出ることを「樫の実拾いに行く」と呼ぶ。

獅子舞

【21番】荒神舞(獅子とり荒神)

三人舞 山神への感謝の象。猪狩の象。 猪の習性を知り尽くした荒神が猪狩りの作法を教える舞とされ、舞手は被り笠に荒神面を着け、白張の上に千早を着用。片棒を掛け、腰に白弊を下げた榊柴を差した荒神が、ツエンボ(荒神杖)を持って舞う。

荒神舞(獅子とり荒神)

【23番】神和気

一人舞 女人存在固め・和合の象。 「嫁女之舞」とも呼び、女人のみに与えられた増殖の環境を円を描くような舞振りで表現する。頭に冠、白い嫁女面を着け、着物を着用した姿で、 右手に扇、左手に神和気幣と呼ぶ長めの御幣を持ち、左肩にのせて小さな歩幅でゆつたりと舞う。

神和気

神和気

【26番】伊勢神楽

一人舞 岩戸誉め・太陽神出座祈願の象 中之又鎮守神社 中武春男宮司天児屋命を体現した神主が伊勢縁起を唱え、天照大神の出現を祈願する舞とされる。

神主の登場に先立ち、畳一枚分の広さのゴザが敷かれ、その上で舞う。

中盤、舞を中断し、神前に直立して伊勢の唱教を約二分間ほど唱える。その後再び右手鈴、左手御幣二本を持って舞った。

伊勢神楽

伊勢神楽

【27番】手力男之舞

一人舞 岩戸開きの象岩戸開きに関わり、戸開雄に引き継ぐ舞とされ、五つ歌と七つ歌が歌われる。舞上で歌われる七つ歌は「取り歌」で、上の句を舞い手、下の句を楽屋の人が歌う。

舞い終わると御神屋の西側角に控える。

手力男之舞

手力男之舞

五ツ歌

- 振立る五十鈴の音に神さびて人の種こそ人のた子なり

- 暗き夜に何とて磐戸明にけり さよつげ人の歌う神楽に

- 千早振る吾が心より為す業を何れの神かよそと見るべき

- 不審候者かな 吾が御前は七日七夜の神楽をまいらすれども終に出てもせさせたまわん候者かな いざや戸隠の明神坐さば あの天磐戸を取って引きやぶり天下人ぐさに拝ませ申さん

- 立ちかえり亦も日くの不思議かなしも すそ河のぜぜの白波

- いやー千早振る神に再幣なす時は 社社の神明新たこれなり

- いやー榊葉はいつの時の植えそめて 磐戸の前のかざしとはなる

- いやー敷島の道をたたえん吾なれば 天下をば明らかにせん

- いやー東山小松かきわけ出る日の あれほど広きししの原止り

- いやー月と日と一津豊間の池の水 すまばかぎりは我あれとしれ

- いやー思います心は空にかよえども 月を手に取る言の葉もなし

- いやー月と日とくらべてみれば面白や 月こそまさる夜を照らする

手力男之舞

手力男之舞

【28番】戸開雄之舞

一人舞 戸開き・太陽神復活の象天の岩戸を押し開き太陽神の復活となる舞とされ、榊柴に隠れた天照大神を、その榊柴を取り除くことで岩戸開きを表現する。

舞い手は被笠に戸開雄の面を着け、白張の上に千早袴を着用し、腰に色幣の付いた御幣を差し、ツエンボ(戸開雄の杖)を手に舞う。

舞いの途中で袖に忍ばせていた榊柴の葉を左手で御神屋に撒く。

後半、ツエンボを腰に差し、神前に脆いて天照大神の面を覆う榊柴を両手で取り除くと、腰に差していたツエンボを両手にかざして持ち、後ずさりして退場した。

戸開雄之舞

戸開雄の舞が終わると、再び登場し、感謝の意を表わす舞上を舞う。

戸開雄之舞(手力男)

- (1/4Page) 舞場、神事、神輿入れ、旅所遷座祝詞奏上、浦安の舞、【1番】一番神楽(奉賛舞)、【2番】花の舞(地割)

- (2/4Page) 【3番】三番舞(鬼神地舞)、【4番】鬼神舞、【6番】大社舞、【8番】宿神舞、【10番】天神舞、【12番】鹿倉舞、【13番】稲荷舞

- (3/4Page) 【15番】荒神舞(柴荒神)、【17番】四人神崇舞、【19番】一人神崇、【20番】獅子舞、【21番】荒神舞(獅子とり荒神)、【23番】神和気、【26番】伊勢神楽、【27番】手力男之舞、【28番】戸開雄之舞

- (4/4Page) 【29番】繰り降ろし、【30番】成就神楽、【31番】神送神楽、【32番】宮神楽、【33番】舞上

国指定 重要無形民俗文化財「米良の神楽」

令和5年(2023年)中之又神楽の写真ページ(3/4)

中之又神楽メインページ 宮崎の神楽メインページ

The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite.

【当サイトブログ】|毎日更新(目標)アラカルトブログ|Twitter|Facebook|

Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -