去川の関跡(宮崎県指定史跡)・去川関所御定番二見家墓石群(宮崎市指定史跡)

去川の関跡の場所、地図(マップ)

場所: 宮崎県宮崎市高岡町内山 地図(マップ)マピオンマップ E=131.13.52 N=31.54.47

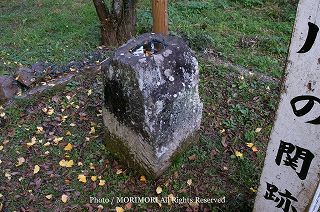

宮崎県指定史跡 去川の関跡 二見家の伝記によると、伊勢国の国守であった佐々木義秀の家臣、伊勢二見ヶ裏の城主、二見岩見守久信(ふたみいわみのかみひさのぶ)は、今から約450年前の永禄年間(1558年〜1570年)に、織田信長に攻められて、薩摩の蒲生郷(かもうこうり)に逃げ移ったと伝えられています。 天正年間(1573年〜1591年)の中頃には、島津氏の勢いが大変強く、第16代、島津義久は近隣諸国をことごとく討ち従えていました。 義久は、国境の防備を固めるため関所を去川(左流川)に設け、御定番(ごじょうばん)に二見守久信を命じました。 以来、二見家は、11代にいたるまでこの関所の御定番を勤めましたが、廃藩置県(1871)のため関所も御定番も廃せられてしましました。 去川の関所は、高岡郷、穆佐郷(むかさごう)、綾郷、倉岡郷、そして支藩佐土原へ通ずる薩摩街道の大事な地点にあり、たいへん厳しい取調べが行われていた所といわれています。 当時は、現在の去川小学校の門前に渡船場があって、旅人は渡し船で関所にたどり着き、ここで改めて薩摩藩の旅につきました。今ではその遺跡として門柱の礎石が一つ残っているだけです。 指定年月日 昭和8年12月5日 宮崎市教育委員会 *右図は去川の大イチョウ(国指定天然記念物)案内も兼ねて当方で作成したもので地図はおおまかな概要です。 |

写真をクリックすると新しいウインドウで1024pixに拡大します。

紅葉の秋、高岡去川を巡る。市広報みやざき2006年11月号より

〜当時のはやりうた〜 薩摩去川に御番所がなけりゃ連れて行こうもの身どもが郷に

(意味)去川関所がなければ、わたしたちの故郷薩摩に連れて行ってあげられるのに

このような歌が詠まれるほど、去川関所の取り締まりは厳しいものでした。

川の向こう岸から「おーい」などと声を掛けたりしようものなら「無礼者」と首を斬(き)られたといいます。

|

|

(さるかわせきしょ ごじょうばん ふたみけぼせきぐん) |

田の神像

去川周辺には、江戸時代に設置された8体の神官型の田の神像があるそうです。写真は、去川の関より去川のイチョウへ向かう道路沿いでみかけた田の神像です。

当サイト内、田の神関連ページ→えびの市の田の神(田の神さぁ)

去川の関跡(宮崎県指定史跡)・去川関所御定番二見家墓石群の写真

このページへのリンクはブログ等からでもご自由にどうぞ。 画像の転載はご遠慮願います。

宮崎、その他いろいろな写真サブページ表紙

このサイトは個人のサイトです。

Photo&ページ作成 MORIMORI