鵜殿石仏群(佐賀県) |

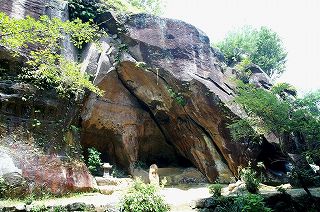

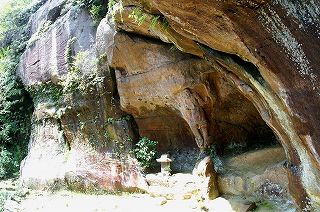

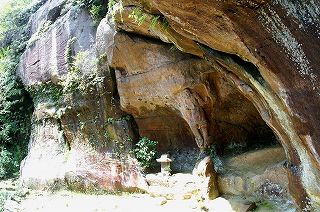

鵜殿石仏群(佐賀県指定史跡) かつて唐で密教を学んだ空海(弘法大師)が唐より帰朝した際(大同元年(806))に立ち寄って、弥陀、釈迦、観音の三尊を刻まれたという洞窟跡がここ鵜殿石仏群です。 (豊臣秀吉時代の文禄3年(1594)に書かれた 鵜殿山平等寺略縁起に記載されているが、空海時代の仏像は残っていない。) その三像は現存していないが、高さ250メートルの丘陵の中ほどにある岩壁に南北朝時代の作と推定されている石仏、十一面観音、多聞天、持国天をはじめ江戸時代までに作られた大小58体の磨崖仏が残っている。 もとはこの周辺は大きな洞窟で、中に「平等寺」というお寺が建っていたという。1532年〜1554年頃、佐賀の竜造寺との戦いのときに消亡、天井の岩石が落下して、今は奥の壁面が残るのみとなっている。。 佐賀県唐津市相知町相知 鵜殿石仏群の地図 (Mapion) GPS N=33/20/40 El=130/00/15 |

当サイト・ページはリンクフリーです。 Web、ブログ、BBS等どうぞご自由にリンクしてください。 鵜殿石仏群(佐賀県)の写真(下記写真はクリックすると拡大します) |

|

|

|

持国天右手に剣を持ち、左手は腹前に掌を開き、足に邪気を踏まえています。両天ともに甲冑姿で不釣合な足とカッと見開いた眼球がいかついが、和風な顔立ちです。 体長1m86cm |

十一面観世音宝冠に刻まれた面(化仏)が全部刻まれていませんが、宝きつ(もとどい、たぶさ)のように見える面も加えて11面と思われます。頭部の周囲には円形の光背が刻印され、両手は胸前で合掌し、足はあぐらをかいているように見えますが、右を下に、左を上にして両足とも、甲は表に向けています。全体がふっくらと丸味をおび、豊満な様相です。 |

不動明王多聞天に割り込んで彫られている不動明王像は、稚拙で最も最後にできたと思われますが、「まるで岩の背後にある別世界から抜け出してきたような不気味な容姿……」と評されています。 |

多聞天不動明王に隣接しています。左手に宝塔を捧げ、右手に宝棒を持ち、不格好な両足に沓をはいています。踏みつけた邪鬼は剥落しています。 体長2m60cm 説明は唐津市のWebより引用 |

|

不動明王岩壁崩壊のため、散乱した岩石の中に不動明王像があります。 髪は逆立ち、両牙は上出し、凹凸両頬の醜面や、背むしを思わせる可憐な手足の甲。 この矛盾錯綜が凄絶鬼気迫るものがあると評されています。 もともと不動明王は、大日如来の使者となり真言行者を守護する明王であるため、その憤怒に満ちた形相の表現に、さまざまな思考が巡らされたのであるが、本窟内の三不動が三種三様であることは、信仰の反映と時代の変遷を物語っている。 上記の事が詳しく書かれた佐賀県唐津市のWebサイトはこちらです。→鵜殿石仏群 |

鵜殿石仏群(佐賀県) 佐賀観光2006/09 UP当サイト内 佐賀県周辺関連ページ 祐徳稲荷神社 祐徳稲荷神社詳細 吉野ヶ里遺跡 見帰りの滝(唐津) 観音の滝 清水の滝 轟の滝 天山登山 多久聖廟 (孔子廟) 川古の大楠 虹の松原 虹の松原パノラマ写真 嬉野温泉大正屋椎葉山荘 そばの店 木漏れ陽(こもれび) ムツゴロウの写真(佐賀ムツゴロウ王国芦刈) 嘉瀬川河川敷の菜の花の写真 九州観光のページへ MORIMORIカメラのページへ戻る MORIMORI |