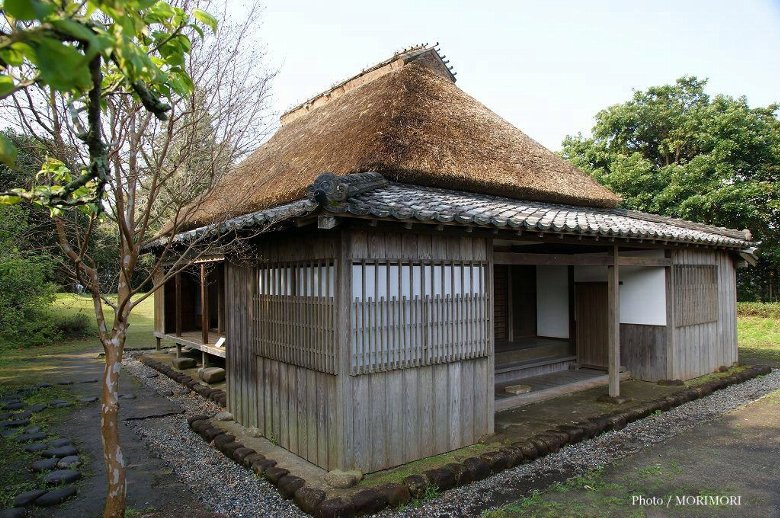

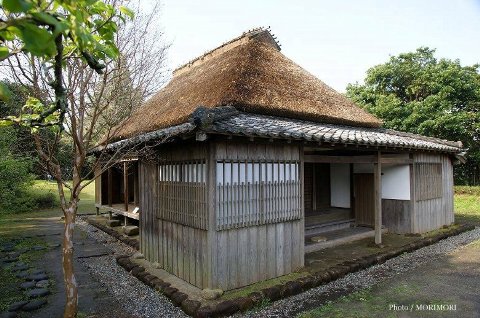

安井息軒旧宅(国指定史跡)

安井息軒

江戸時代の学者・安井息軒(やすいそっけん)は、幼いころから学問に励み、「一日の計は朝にあり。一年の計は春にあり。一生の計は少壮の時にあり」という考えのもと多くの人材を育てました。

【2025年 梅の花 開花情報】2月22日 現在 見頃になっている。

GoogleMapなど地図リンク等

地図:GoogleMap Mapfan Mapion緯度経度:31度51分32.67秒 131度23分41.85秒(日本地理系)

安井息軒旧宅の案内板より

(若干補記等加えました)この地は幕末の儒学者安井息軒(やすいそっけん)の旧宅である。

安井息軒は寛政11年(1799)1月1日ここ宮崎県宮崎市清武町(旧清武郷中野)で生まれた。 諱(いみな)は衡(こう)、字(あざな)を仲平といい、安井息軒はその号で別に半九陳人(はんきゅうちんじん)などとも称した。

学問所で子弟の教育にあたっていた父安井滄洲(飫肥藩士)の影響か安井息軒も幼少のころから学問を好み、貧しく背が低く痘痕面の容貌に嘲笑を受けながらも勉学に勤しんだ。

22才で大坂の篠崎小竹に師事、26才で江戸に出て昌平黌に学ぶなど苦学を重ね、次第に頭角をあらわした。

文政10年(1827年)、29才で帰郷した安井息軒は、森鴎外の小説「安井夫人」に紹介されるように美しく聡明な川添佐代と結婚。

また、滄洲と共に本史跡の向かいにあった郷校「明教堂」創建に携わり、その助教授となって子弟の教育にあたった。

天保2年(1831)、明教堂創建の実績が評価され藩校「振徳堂」が再興されると総裁に滄洲が、助教授に安井息軒が任命され、この旧宅を隣人に譲渡し飫肥城下(現日南市飫肥)に転居する事となる。

天保7年(1836年)安井息軒は妻子と共に江戸に移住して「三計塾」を開き、永年に渡り書生を教授し、谷千城(たにててき)、陸奥宗光ら幾多の逸材をその門下より輩出、後年には幕府儒官として昌平黌教授、奥洲塙(はなわ)代官を歴任し、明治新幕府の下では明治天皇侍講の依頼を高齢等を理由に辞退したこともあった。

「左伝輯釈(さでんしゅうしゃく)」「海防私議(かいぼうしぎ)」等多くの書を著している。

明治9年9月23日午後7時、77年の生涯を東京で終えた。

遺骨は家族や門人たちの手で東京・千駄木の養源寺に葬られた。

現在その墓は東京都の史跡に指定されている。

また、滄洲と共に本史跡の向かいにあった郷校「明教堂」創建に携わり、その助教授となって子弟の教育にあたった。

天保2年(1831)、明教堂創建の実績が評価され藩校「振徳堂」が再興されると総裁に滄洲が、助教授に安井息軒が任命され、この旧宅を隣人に譲渡し飫肥城下(現日南市飫肥)に転居する事となる。

天保7年(1836年)安井息軒は妻子と共に江戸に移住して「三計塾」を開き、永年に渡り書生を教授し、谷千城(たにててき)、陸奥宗光ら幾多の逸材をその門下より輩出、後年には幕府儒官として昌平黌教授、奥洲塙(はなわ)代官を歴任し、明治新幕府の下では明治天皇侍講の依頼を高齢等を理由に辞退したこともあった。

「左伝輯釈(さでんしゅうしゃく)」「海防私議(かいぼうしぎ)」等多くの書を著している。

明治9年9月23日午後7時、77年の生涯を東京で終えた。

遺骨は家族や門人たちの手で東京・千駄木の養源寺に葬られた。

現在その墓は東京都の史跡に指定されている。

− 安井息軒 −

平成4年度から5年度には国及び県の補助を受け、文化庁や奈良国立文化財研究所の指導のもとに旧宅の保存修理を中心とした史跡整備事業を行い、その一環として旧宅を敷地内のもとの位置に移動させるとともに、屋根を茅葺にするなど、ほぼ安井息軒在住時の姿に復原を行った。

/ 清武町教育委員会

当サイトは、写真中心のサイトです。パソコンの壁紙サイズの写真も多く掲載、出来れば大きな画面でご覧ください。

主な写真は写真上をクリックすると、大きなサイズに拡大します。スマホ等でうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。

主な写真は写真上をクリックすると、大きなサイズに拡大します。スマホ等でうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。

梅まつり

安井息軒の旧宅と、その向かいにある、安井息軒記念館(旧きよたけ歴史館)には、安井息軒が愛したという、梅の木がおよそ30本植えられており、安井息軒をしのぶ梅まつりが毎年、建国記念の日2月11日に開かれております。

息軒が自ら植えたとされる梅、その他に梅好きだった息軒のために1929年清武村が村内から梅の古木を集め移植したもの含め、24本程あるようです。

※「安井息軒記念館」(旧きよたけ歴史館)は旧宅の斜め前にあります。

知の巨人 安井息軒4つのすごさ

1.学者として

- ある学派の偏った研究でなく、儒家や法家の思想、さらには洋学についても幅広く、深く研究した知の巨人で、今日のような確固たる法治国家、新国家建設の素地をつくった。

- 古学派の学者として初めて、昌平坂学問所(江戸幕府直轄の学問所)の御儒者(教授)になった。

- 塩谷宕陰、芳野金陵と共に、文久の3博士と呼ばれた。

- 息軒の学識の深さは、日本のみならず、中国(清)や朝鮮にも知れ渡り、日本随一の学者といわれた。

- 息軒、父槍洲、孫小太郎の書籍等約1万点が慶応義塾大学に安井文庫として保管され、研究がなされている。

2.教育者として

- 清武「明教堂」、鉄肥「振徳堂」、江戸「三計塾」そして「昌平坂学問所」で藩や郷土、国を支えるおよそ2000人の優秀な人材を育てた。

- 谷干城や陸奥宗光、井上毅、河原順信、平部晴南、小倉処平、雲井龍雄、北有馬太郎等そうそうたる弟子たちがいた。

- 明治になってからも、息軒の元を訪ねてきた勝海舟と山岡鉄舟から明治天皇の侍講(個人教授)になるよう要請されたが、高齢を理由に辞退した。

- この頃、官僚や知事の入門が相次ぎ、新しい国や地方創生のため、息軒の学問を吸収し、生かそうとした。陸奥宗光や三好退蔵、そして大日本帝国憲法を起草した井上毅を筆頭に、息軒の弟子たちは法に強く、法治国家建設を力強く推進していった。

3.政治アドバイザーとして

- 第14代将軍、徳川家茂に謁見した。老中等とは日頃から会話し、意見を交わしていた。

- 水戸学の中心人物で、後に老中になった水戸藩主徳川斉昭からは今後の幕政の在り方について意見を求められ、考えを述べ、直筆の書を拝領するなど深く感謝された。

4.郷土そして日本発展への貢献

- 飲肥藩に対しても、藩主伊東祐相との深い緋に展づいて、さまざまなアドバイスや進言を行った。

- 飲肥藩の長年の悪習であった、間引きを禁止させた。

- 藩の財政や人々の生活向上のため、常に情報を収集し、二期作や養蚕について研究し、書物にまとめるなどして紹介した。

- 種痘を紹介し、天然痘の予防に尽力した。

- 敬老への取り組みについて進言し、実践させた。

- 広く深い見識に基づいて優秀な人材を育て、地方や国の発展に大きく貢献した「知の巨人」、「法治国家への先導者」である。

安井息軒年表

- 1799(寛政11)飲肥藩清武郷中野に生まれる 幼少期に天然痘にかかる

- 1820〔21歳〕大坂で篠崎小竹に学ぶ

- 1824〔25歳〕江戸、昌平坂学問所で学ぶ

- 1827〔28歳〕清武に帰国し、川添佐代と結婚。郷校「明教堂」創建

- 1831〔32歳〕飲肥移住、藩校「振徳堂」助教となる

- 1835〔36歳〕父治洲没(母楚也は1826没)

- 1838〔39歳〕藩職を辞し、家族を伴い江戸に移住

- 1839〔40歳〕三計塾を開く(以後20回移転)

- 1846〔47歳〕文会(学習会)を主宰

- 1853〔54歳〕ペリー来航、『靖海問答』等を著す

- 1862〔63歳〕佐代夫人没。14代将軍徳川家茂と謁見 年末、昌平坂学問所の御儒者(教授)となる

- 1864〔65歳〕奥州塙代官に任命されるも、高齢等を理由に辞退

- 1868〔69歳〕領家村(現埼玉県川口市)に疎開

- 1869(明治2)〔70歳〕勝海舟等より明治天皇の侍講の依頼あるも、高齢と病気を理由に辞退

- 1876〔77歳〕江戸で没し、養源寺(文京区)に埋葬される

開館時間:9:00〜16:30

開館日:毎週月曜日(祝日の場合は開館)

祝日の翌日(土日を除く)

年末年始12月29日〜1月3日

入館料:無料

JR清武駅より徒歩約25分

「学園短大・国際大」バス停より徒歩5分

「加納小入口」バス停より徒歩15分

東九州自動車道清武ICより車で10分

住所:宮崎県宮崎市清武町加納甲3378-1

安井息軒 旧宅 (宮崎市清武町)(宮崎県)

- 2013-2018 −

【当サイトブログ】|毎日更新(目標)アラカルトブログ|Twitter|Facebook|

サイト内検索(Googleカスタム検索を利用した、当サイト内ページの検索です。)

サイト内検索(Googleカスタム検索を利用した、当サイト内ページの検索です。)

リンクフリー twitter facebook Blog等からリンクはご自由にどうぞ。連絡不要です。

リンクフリー twitter facebook Blog等からリンクはご自由にどうぞ。連絡不要です。

ページ内容に関してのご意見、ご指摘、作者への連絡等は、メールで。

ページ内容に関してのご意見、ご指摘、作者への連絡等は、メールで。

写真の無断転載を禁じます。

写真の無断転載を禁じます。

Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -

Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.

-PhotoMiyazaki -